Festschrift | 150 Jahre Städtische Gewerbeschule Leipzig

Die Wurzeln der HTWK Leipzig

Die Städtische Gewerbeschule Leipzig, gegründet am 3. Mai 1875 durch Ludwig Nieper, Direktor der Königlich Sächsischen Kunstakademie, diente der praxisnahen Ausbildung von Fachkräften für die sich rasant entwickelnde Leipziger Industrie. Die Städtische Gewerbeschule, später die Höheren Technischen Lehranstalten, bildete die Basis für die Gründung der Ingenieurschule für Maschinenbau und Elektrotechnik in den 1950er Jahren und später der Ingenieurschule für Automatisierungstechnik. Daraus entstand 1969 zusammen mit der Ingenieurschule für Polygraphie die Ingenieurhochschule Leipzig, die schließlich 1977 durch die Vereinigung mit der Hochschule für Bauwesen in die Technische Hochschule Leipzig aufging.

Das 150jährige Jubiläum der einst im Wiener-Bau der Fakultät Ingenieurwissenschaften der HTWK Leipzig ansässigen Städtischen Gewerbeschule Leipzig wird mit einem Festakt am 21.10.2025, einem Wissenschaftskolloquium am 22.10.2025 sowie Hausführungen durch die modernen Labore im Wiener-Bau der Fakultät Ingenieurwissenschaften, Vorträgen im Rahmen der Ringvorlesung 2025/2026 und einer Festschrift zelebriert.

Die Festschrift wird voraussichtlich Ende 2025 in gedruckter Version für Interessierte vorliegen.

Inhaltsverzeichnis

Zur Historie | Von der Städtischen Gewerbeschule zur Fakultät Ingenieurwissenschaften

- 150 Jahre technische Bildung in Leipzig

- Die Städtische Gewerbeschule Leipzig (1875–1925)

- Die Höheren Technischen Lehranstalten (1925–1945)

- Von der Ingenieurschule zur Technischen Hochschule (1945–1990)

- Die HTWK Leipzig ab 1992

Lehre und Studium | Entwicklung der Bildungsziele und Bildungsinhalte von den Anfängen der Gewerbeschule bis 2025

- 1875 | Die Städtische Gewerbeschule Leipzig - Erste Berufsschule

- Nach 1925 | Die Höheren Technischen Lehranstalten - Meister und Ingenieure

- Nach 1945 | Städtische Ingenieurschule wird zur staatlichen Fachschule

- Nach 1969 | Technische Hochschule und der Doktor-Ingenieur

- Nach 1992 | Gründung der HTWK Leipzig als Fachhochschule ohne Promotionsrecht

- Ab 2005 | Einführung der Bachelor- und Masterstudiengänge

- Wichtige Personen

- Studium damals und heute | Ein Bildvergleich

Forschung

Veranstaltungen zum 150jährigen Jubiläum Städtische Gewerbeschule Leipzig

Geleitwort

von Prof. Dr.-Ing. Jean Alexander Müller | Rektor HTWK Leipzig

Die Feierlichkeiten zum 150jährigen Bestehen der Städtischen Gewerbeschule würdigen die Geschichte der technischen Ausbildung in der Stadt Leipzig. Diese Geschichte kann ohne Zweifel als eine Erfolgsgeschichte erzählt werden. Bis heute prägt sie das Selbstverständnis unserer Hochschule, auch wenn diese sich in diesen 150 Jahren deutlich und sichtbar gewandelt hat: Die Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur begreift wissenschaftlich fundierte und praxisorientierte Bildung als Motor gesellschaftlicher und technologischer Entwicklungen.

Mit der Gründung der Städtischen Gewerbeschule im Jahr 1875 legte die Stadt Leipzig den Grundstein für eine Tradition, die bis heute fortwirkt. Was damals mit handwerklicher und zeichnerischer Schulung in bescheidenen Räumen begann, entwickelte sich über Fach- und Ingenieurschulen, die Technische Hochschule Leipzig und schließlich die HTWK Leipzig zu einer Einrichtung, die technische Exzellenz und gesellschaftliche Verantwortung in besonderer Weise verbindet und dabei kontinuierlich in der Stadtgesellschaft hineinwirkt.

Die Fakultät Ingenieurwissenschaften führt dieses Erbe fort. Sie steht heute für anwendungsorientierte Forschung, zukunftsorientierte Studiengänge und eine enge Verbindung von Theorie und Praxis. Mit ihren sieben Forschungsprofilen bringt sie die Lösungen für zentrale Fragestellungen unserer Zeit voran, von nachhaltiger Energie über Digitalisierung und Automatisierung bis hin zu Künstlicher Intelligenz und moderner Werkstoffforschung. Mit ihrem bedeutenden Beitrag zu Forschung, Entwicklung und Transfer helfen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Fakultät Ingenieurwissenschaften, die HTWK Leipzig als Institution zu positionieren, die den Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort Leipzig prägt und stärkt.

Mit ihren Lehrenden, Forschenden, Studierenden und Partnern trägt die Fakultät Ingenieurwissenschaften die Tradition technischer Bildung in Leipzig lebendig weiter und entwickelt sie in die Zukunft fort. Die Verbindung aus historischer Verwurzelung, wissenschaftlicher Exzellenz und gesellschaftlicher Verantwortung macht sie zu einem unschätzbaren Bestandteil unserer Hochschule. Als Rektor der HTWK Leipzig möchte ich allen, die unermüdlich an diesem Erfolg arbeiten, meinen Dank aussprechen.

Ich wünsche uns allen, dass die wissenschaftliche Neugier, der Gestaltungswille und die Exzellenz in Lehre und Forschung in der Fakultät weiterleben und – wie in den letzten 150 Jahren – an die kommenden Generationen weitergegeben und dabei immer wieder auf den Prüfstand gestellt und fortentwickelt werden.

Vorwort

von Prof. Dr.-Ing. Stephan Schönfelder | Dekan Fakultät Ingenieurwissenschaften HTWK Leipzig

Das Jahr 2025 steht im Zeichen eines besonderen Jubiläums: 150 Jahre technische Bildung in Leipzig. Mit der Gründung der Städtischen Gewerbeschule im Jahr 1875 begann eine Entwicklung, die die Stadt und ihre Bildungslandschaft nachhaltig geprägt hat – und deren Tradition die Fakultät Ingenieurwissenschaften der HTWK Leipzig heute fortführt.

Unsere Fakultät besteht in ihrer heutigen Form seit dem Jahr 2019. Sie ging aus der Zusammenführung der Fakultäten Elektrotechnik und Informationstechnik sowie Maschinenbau und Energietechnik hervor. Dieser Schritt war sinnvoll und notwendig, um vorhandene Stärken zu bündeln und die Möglichkeiten für Lehre und Forschung weiter auszubauen. Der Zusammenschluss hat uns befähigt, vorhandene Synergien zu nutzen und Themen interdisziplinär zu betrachten, die zuvor häufig getrennt voneinander behandelt wurden.

Gerade diese interdisziplinäre Ausrichtung eröffnet Chancen, den vielfältigen Herausforderungen unserer Zeit wirksam zu begegnen: dem Klimawandel und der Energiewende, der Digitalisierung und dem Fachkräftemangel, dem verantwortungsvollen Einsatz von Künstlicher Intelligenz als Werkzeug wissenschaftlicher und technischer Innovation. Unsere Fakultät vereint die Kompetenzen, um solche komplexen Fragestellungen gemeinsam anzugehen – mit wissenschaftlicher Tiefe, praxisnaher Anwendung und gesellschaftlicher Relevanz.

Diese Festschrift würdigt die lange und wechselvolle Geschichte technischer Bildung in Leipzig. Sie zeigt, wie aus einer gewerblichen Fortbildungsschule eine moderne, forschungsaktive Fakultät entstand, die heute ein wichtiger Teil der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig ist.

Im Namen der Fakultät Ingenieurwissenschaften danke ich allen, die Tag für Tag dazu beitragen, diese Tradition fortzuschreiben – mit Leidenschaft, Wissen und Innovationskraft. Möge diese Festschrift uns daran erinnern, dass technische Bildung immer mehr ist als die Vermittlung von Wissen: Sie ist die Grundlage, Zukunft zu gestalten.

Mein besonderer Dank gilt allen, die an der Entstehung dieser Festschrift mitgewirkt haben – den Autorinnen und Autoren, den Kolleginnen und Kollegen aus Verwaltung, Lehre und Forschung, unseren Studierenden sowie den zahlreichen Unterstützenden, die durch ihr Engagement und ihre Spenden ermöglicht haben, dieses Jubiläum feierlich zu begehen.

Von der Städtischen Gewerbeschule zur Fakultät Ingenieurwissenschaften

150 Jahre technische Bildung in Leipzig

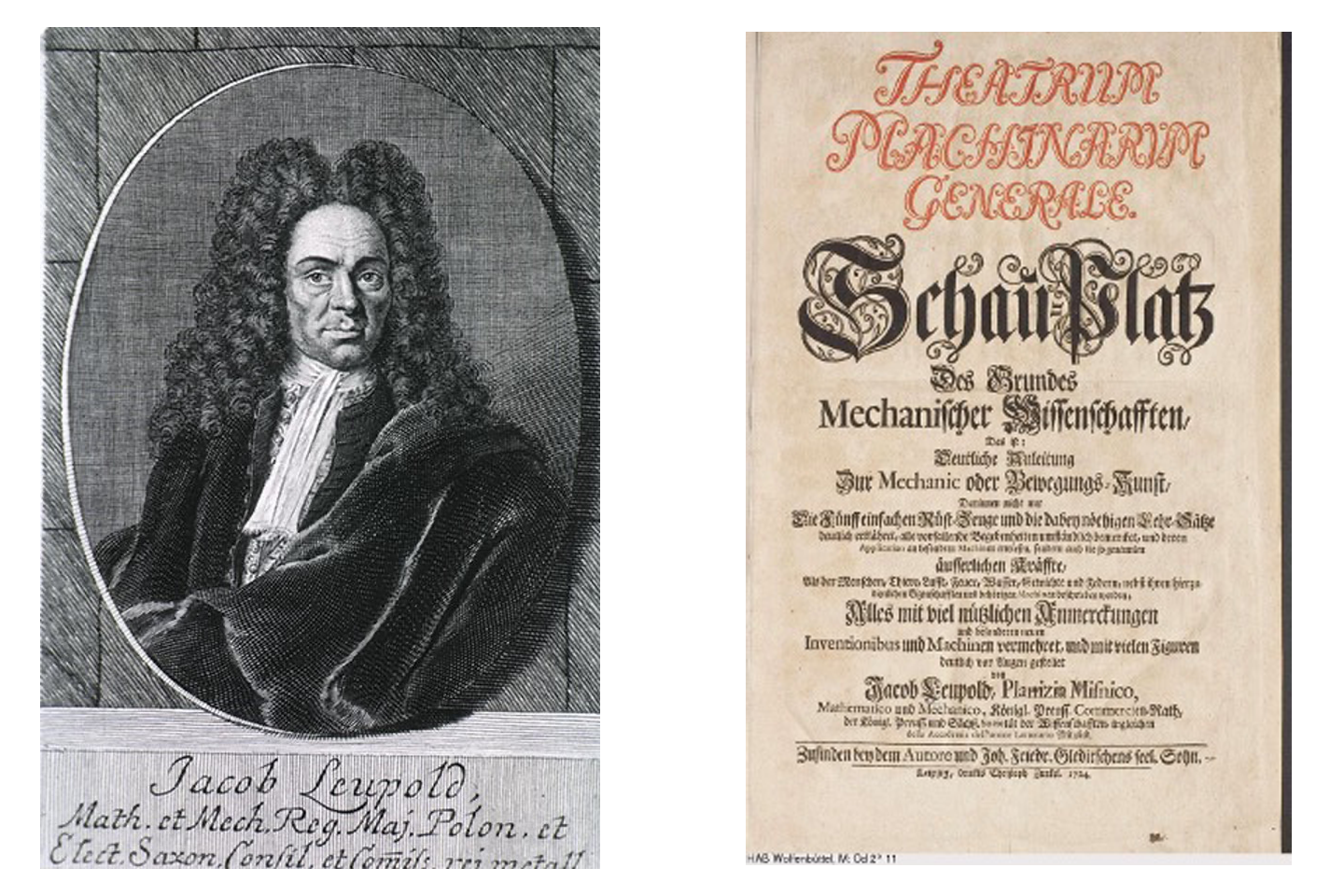

Die Versuche, in Leipzig eine Einrichtung für technischen Bildung zu schaffen, reichen bis ins frühe 18. Jahrhundert zurück. Jakob Leupold (1674 - 1727) (Abbildung 1), Mechaniker und Instrumentenbauer sowie Verfasser der umfassenden Enzyklopädie „Theatrum Machinarum“ (Abbildung 2), versuchte vergeblich, die „mechanischen Künste“ an der Universität Leipzig zu etablieren. Seine Bemühungen scheiterten jedoch am Widerstand der Handwerkszünfte, die in einer solchen Einrichtung eine Bedrohung ihrer Monopolstellung sahen.

Deutschlandweit wurden nach der Einführung der Gewerbefreiheit in den zwanziger und dreißiger Jahren des 19. Jahrhunderts Gewerbe- und polytechnische Schulen nach Vorbild der Pariser École polytechnique gegründet, so auch 1828 die Königlich-Technische Bildungsanstalt zu Dresden und 1836 die Königliche Gewerbeschule Chemnitz. In Leipzig wurde an der Kunstakademie die Königlich-Sächsische Baugewerkenschule eingerichtet. Solche Schulen schlossen an den Realschulbesuch an, daher nannte man sie auch „höhere Schulen“. Sie ergänzten die fachliche Qualifikation, die in den Handwerks- und Industriebetrieben vermittelt wurde, um die wissenschaftlichen Grundlagen und Allgemeinbildung. Die Lücke, die hier in Leipzig bestand, schlossen zunächst die Sonntagsgewerbeschulen der Freimaurerloge „Balduin zur Linde“ und der 1825 gegründeten Polytechnischen Gesellschaft. Ihr Unterrichtsangebot reichte von Rechnen, Schreiben und Zeichnen bis hin zu Naturkunde, Gewerbetechnik und Verfassungslehre.

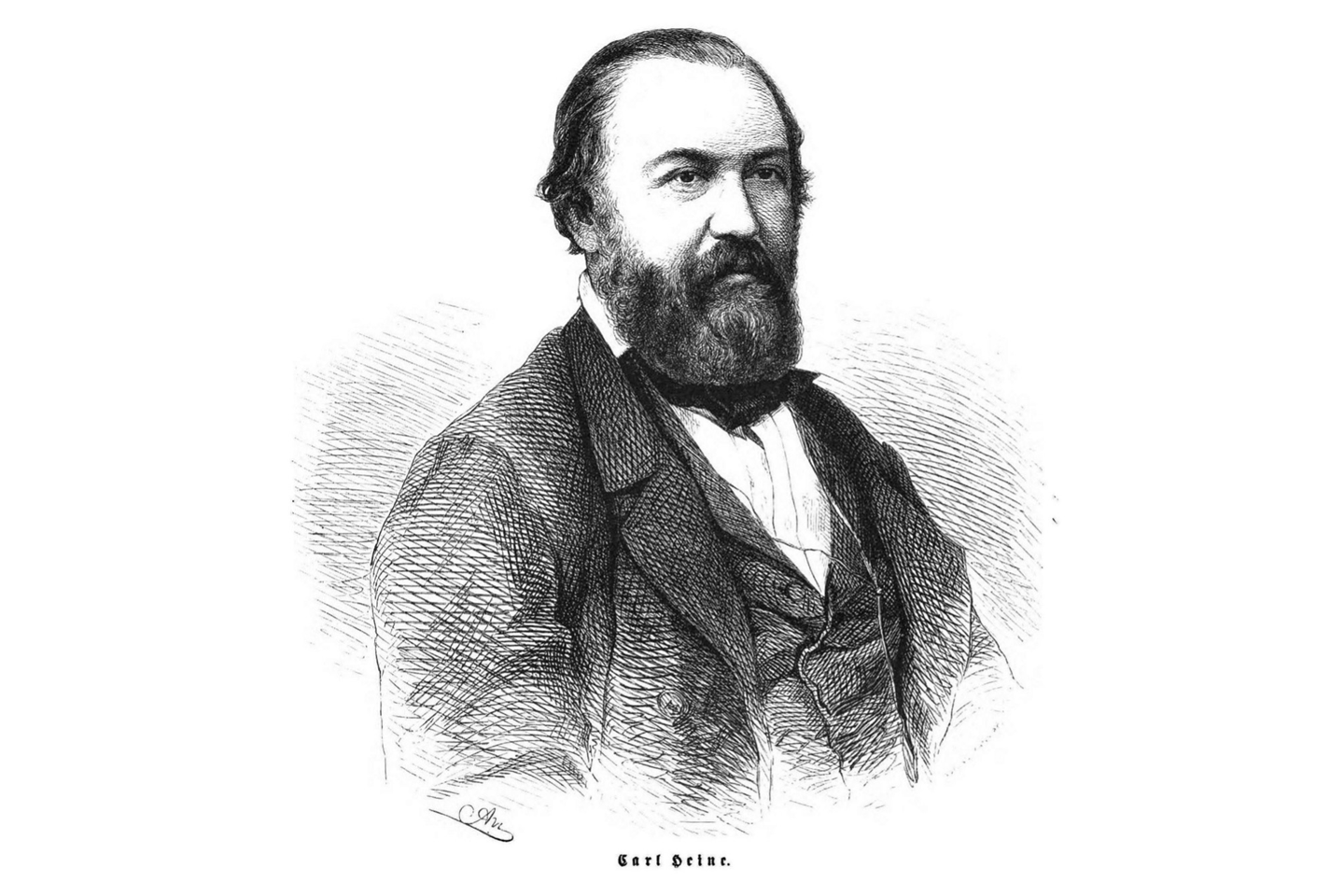

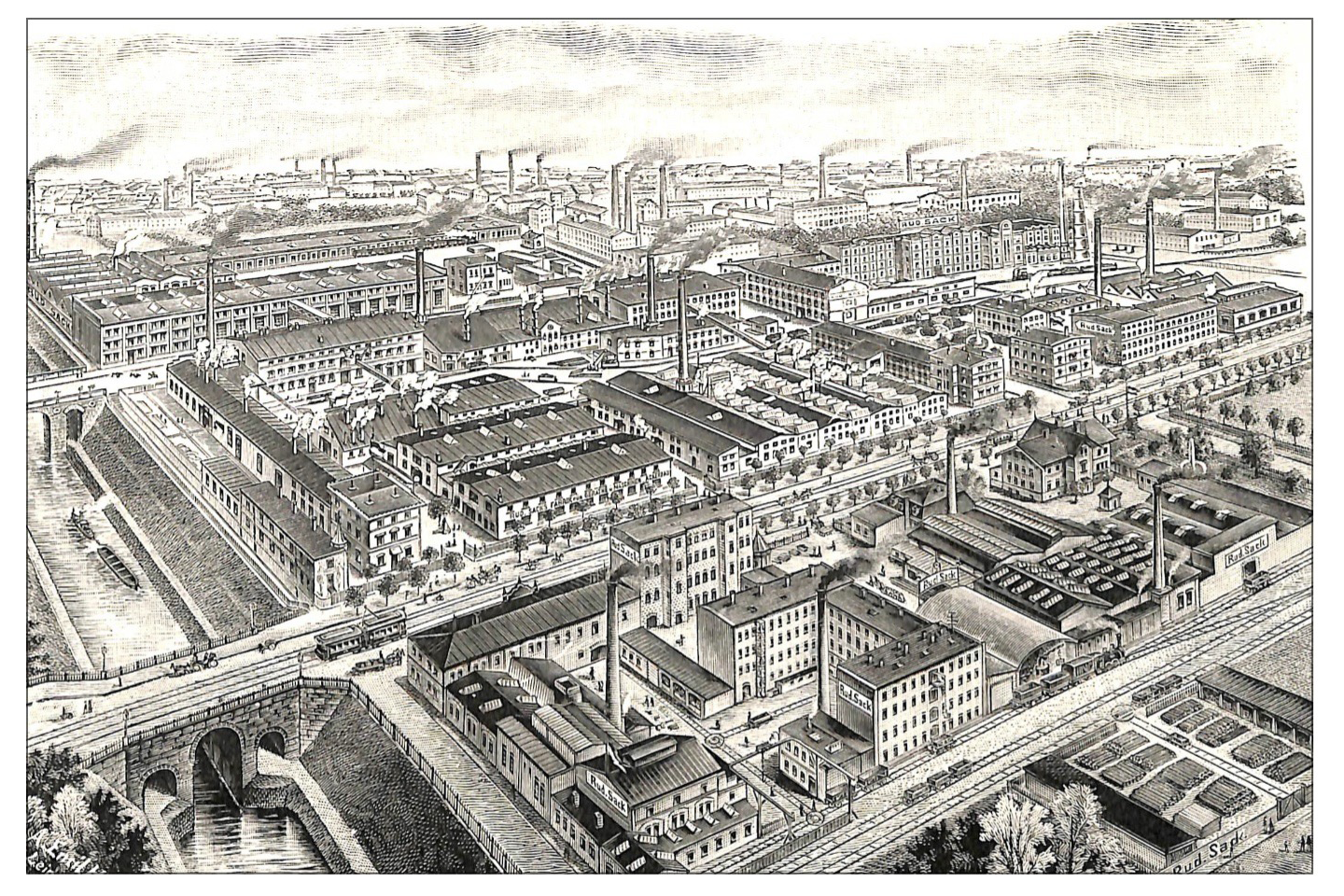

Die Geschichte der formal etablierten technischen Bildung in Leipzig ist eng mit der vergleichsweise spät einsetzenden Industrialisierung der Stadt verbunden, die erst in den 1850er Jahren an Dynamik gewann. Ein entscheidender Akteur in dieser Phase war Carl E. Heine (1819 - 1888) (Abbildung 3), der durch die Erschließung der Westvorstadt und die planvolle Anlage von Gewerbeflächen in Plagwitz, den Grundstein für den industriellen Aufschwung legte. Ab 1870er Jahren verzeichnete Leipzig ein starkes Wachstum der Industrie- und Gewerbearbeitsplätze, insbesondere in den Bereichen Maschinenbau, Landmaschinenbau (Abbildung 4) sowie Buchdruck und polygrafische Industrie. Diese wirtschaftliche Dynamik machte die Schaffung neuer Bildungseinrichtungen erforderlich, die die dringend benötigten Fachkräfte ausbilden sollten.

Die Städtische Gewerbeschule Leipzig (1875–1925)

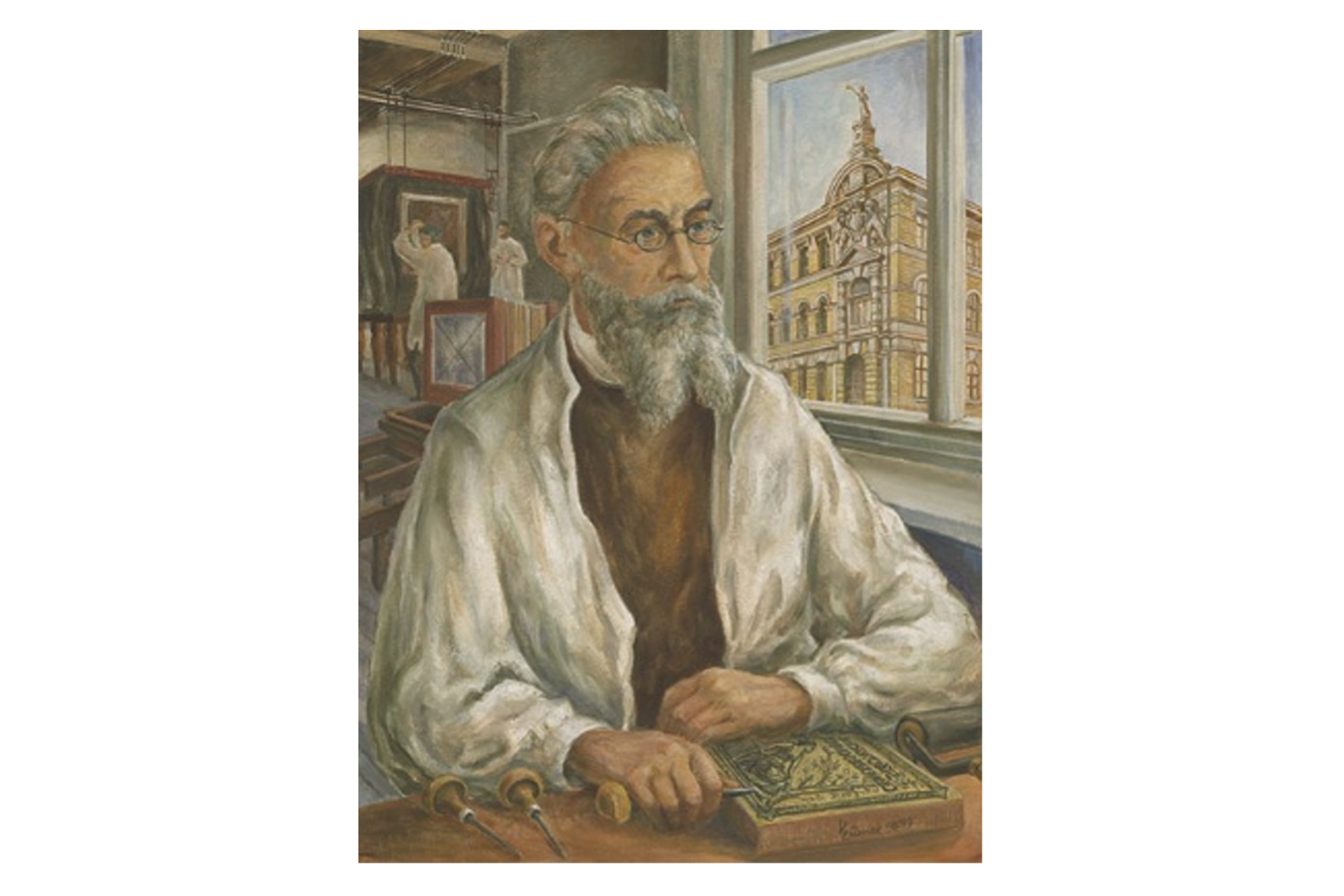

Am 3. Mai 1875 wurde mit der Gründung der Städtischen Gewerbeschule ein neues Kapitel technischer Bildung in Leipzig aufgeschlagen. Sie verstand sich als freiwillige Fortbildungsschule – nicht als Ersatz, sondern als Ergänzung zur praktischen Ausbildung im Handwerk oder in der Industrie. Der erste Direktor, der Maler und Grafiker Ludwig Nieper (1826-1906) (Abbildung 5), war zugleich Direktor der Königlichen Kunstakademie. Er verstand es, die Interessen von Kunst und Gewerbe zusammenzuführen, baute an der Kunstakademie eine Abteilung für fotomechanische Reproduktion auf und förderte die Ausbildung in angewandter Kunst, wie dem Holzschnitt. Damit prägte er nachhaltig die Schwerpunkte der heutigen Hochschule für Grafik und Buchkunst.

Die organisatorische Struktur der Schule war von Beginn an differenziert. Angeboten wurden einjähriger Tagesunterricht mit 36 Wochenstunden sowie zweijähriger Abendunterricht mit je 10 Wochenstunden. Bereits in dieser frühen Phase wurde durch die Eingliederung von Innungsfachschulen auf die Anforderungen spezifischer Berufsgruppen reagiert. Die Schule bot keine generelle Berufsausbildung, sondern zielte auf die fachliche und gestalterische Vertiefung vorhandener Fertigkeiten – vor allem im Bereich des Kunstgewerbes. Die Lehrinhalte waren breit gefächert, jedoch stark auf das Zeichnen konzentriert, das etwa die Hälfte der Stunden ausmachte. Weitere Fächer umfassten Mathematik, Mechanik, Maschinenzeichnen, Modellieren und allgemeinbildende Disziplinen.

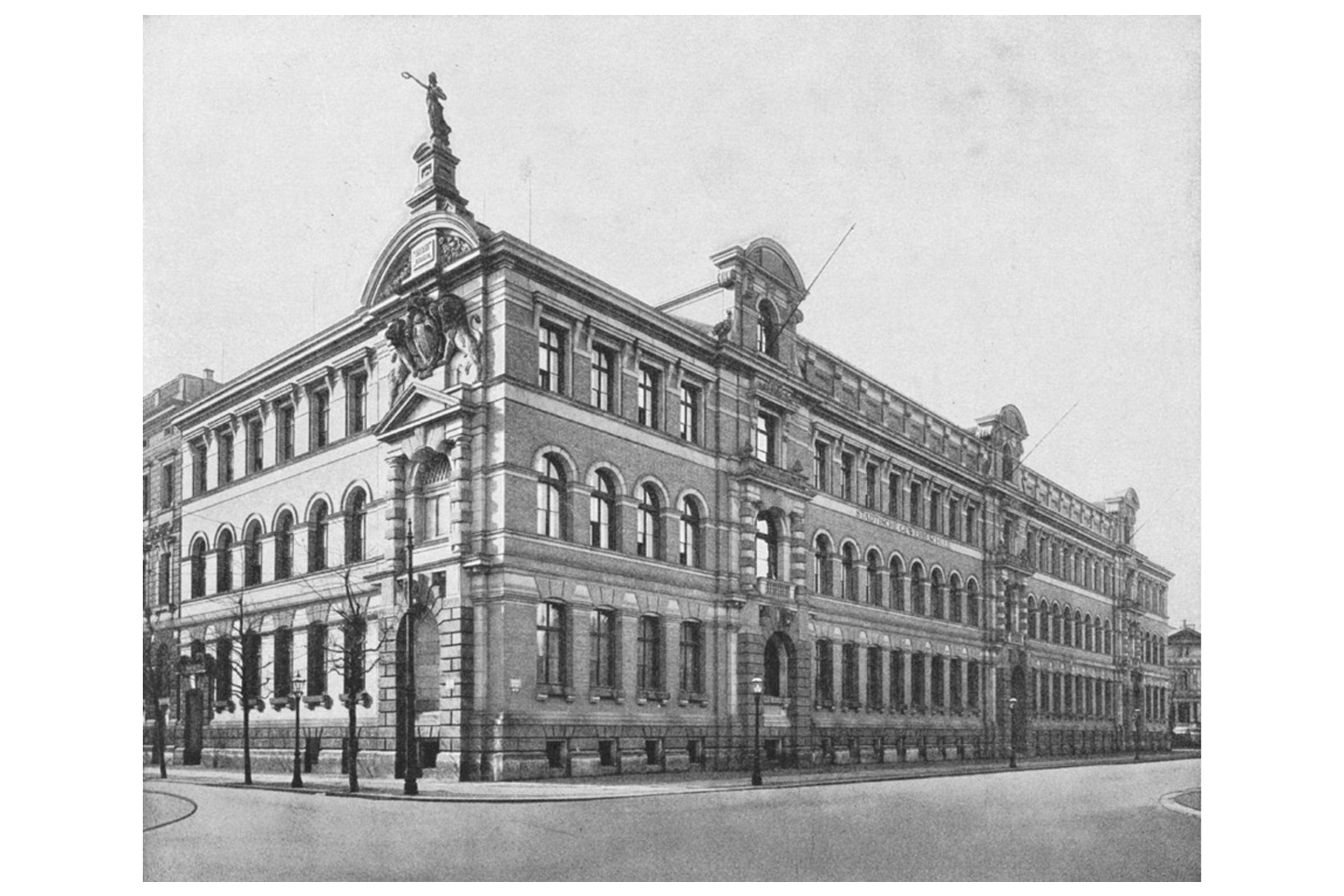

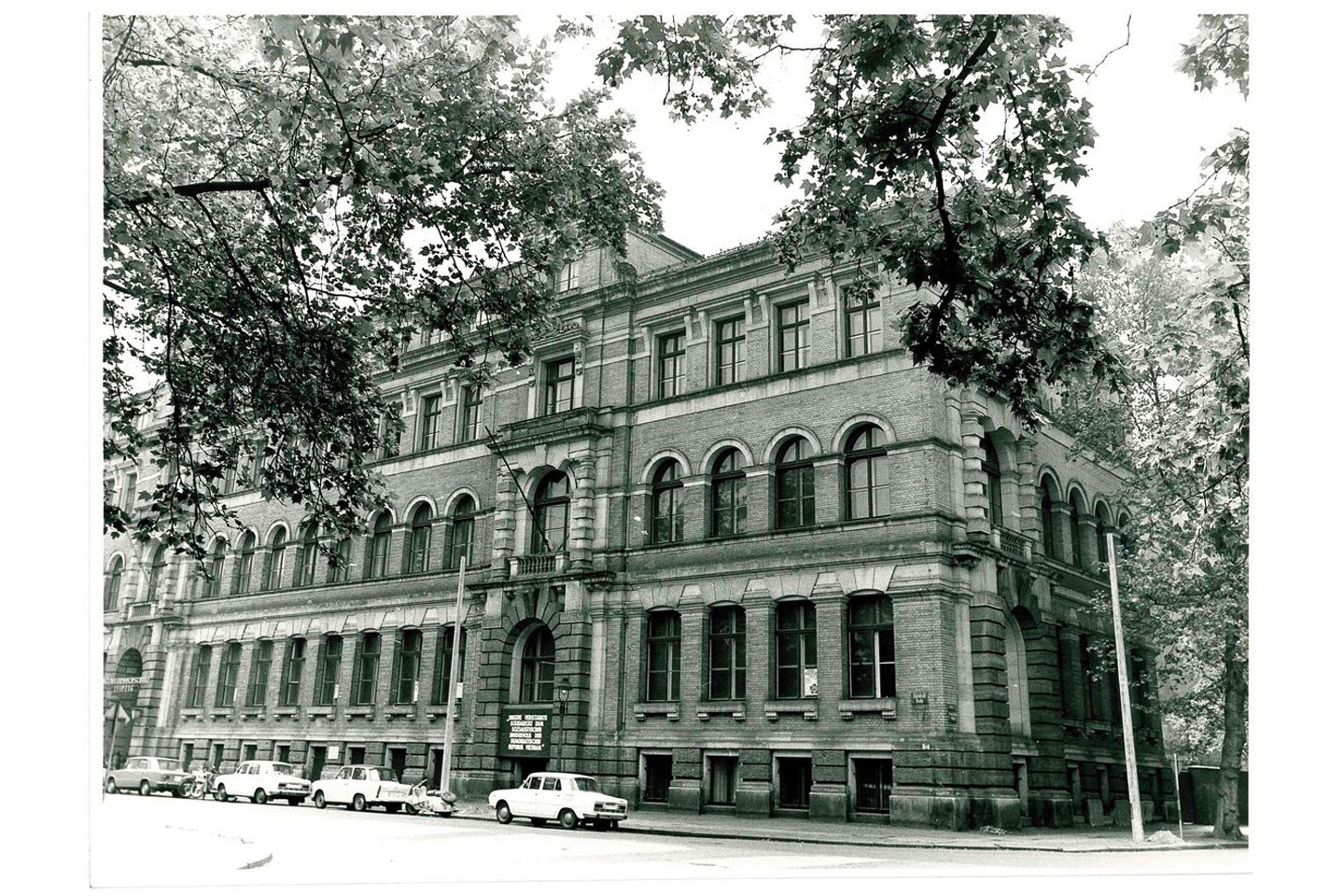

Die Unterrichtsräume der „Städtischen Gewerbeschule“ befanden sich zunächst in einem Hinterhofgebäude in der Lessingstraße 14 (heute Hausnummer 28). Wegen der Enge dieser Räume erfolgte 1876 der Umzug in den Ostbau der III. Bürgerschule am Johannisplatz (im Krieg zerstört). Als auch diese Flächen der Entwicklung der Schülerzahlen nicht mehr standhielten, wurde vom Architekten und Stadtbaurat Hugo Licht, der auch das Leipziger Neue Rathaus erbaute, 1890/91 das Gebäude in der Wächterstraße 13 (Abbildung 6), unmittelbar neben dem neuen Gebäude der Kunstakademie und der Baugewerkenschule, errichtet, das auch heute noch die Heimstatt der Fakultät Ingenieurwissenschaften in den Studiengängen Elektrotechnik und Informationstechnik ist. Mit dem Schulneubau in der Wächterstraße erhielt die Einrichtung moderne Werkstätten, Laboratorien und Maschinensäle – eine für die damalige Zeit herausragende Infrastruktur.

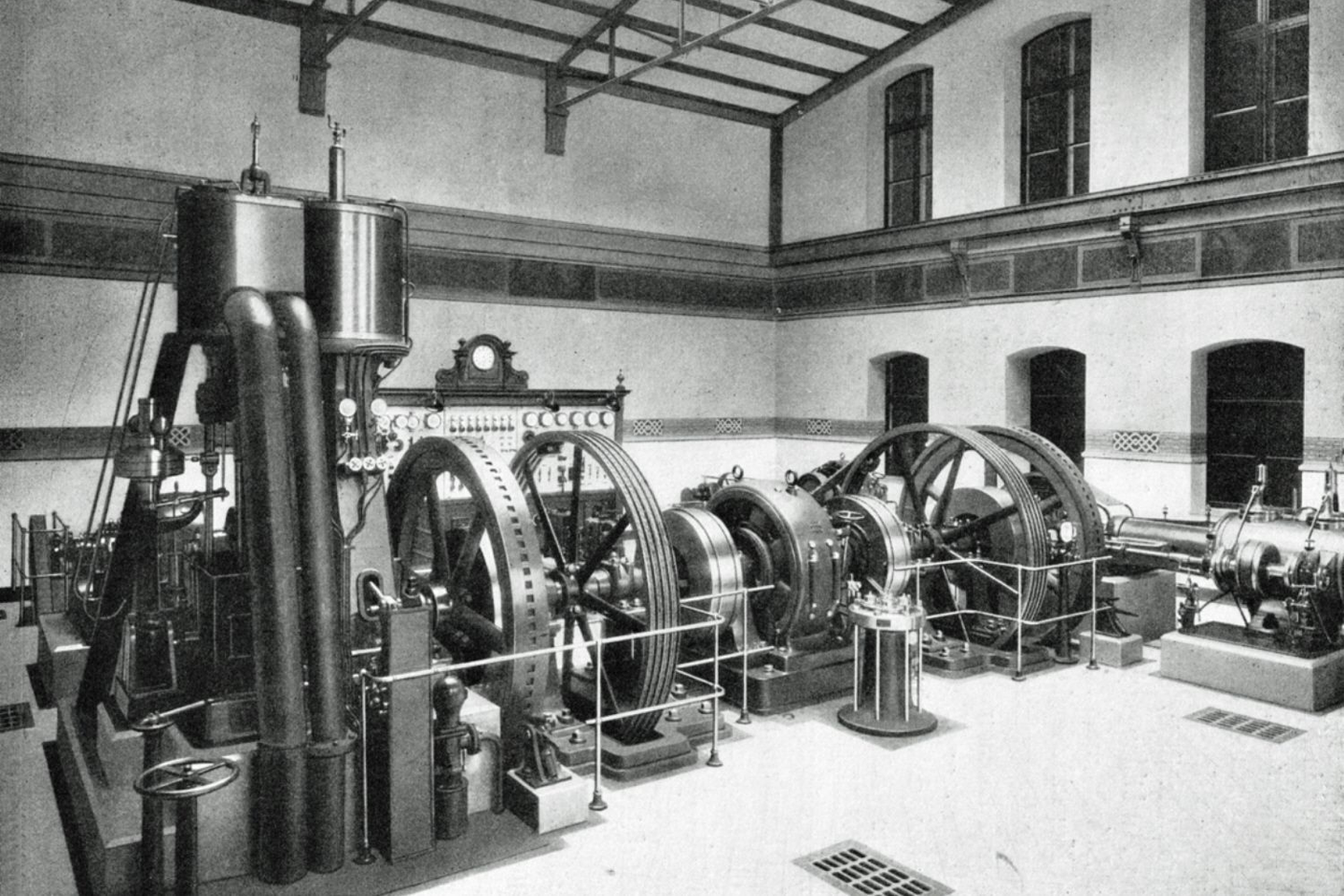

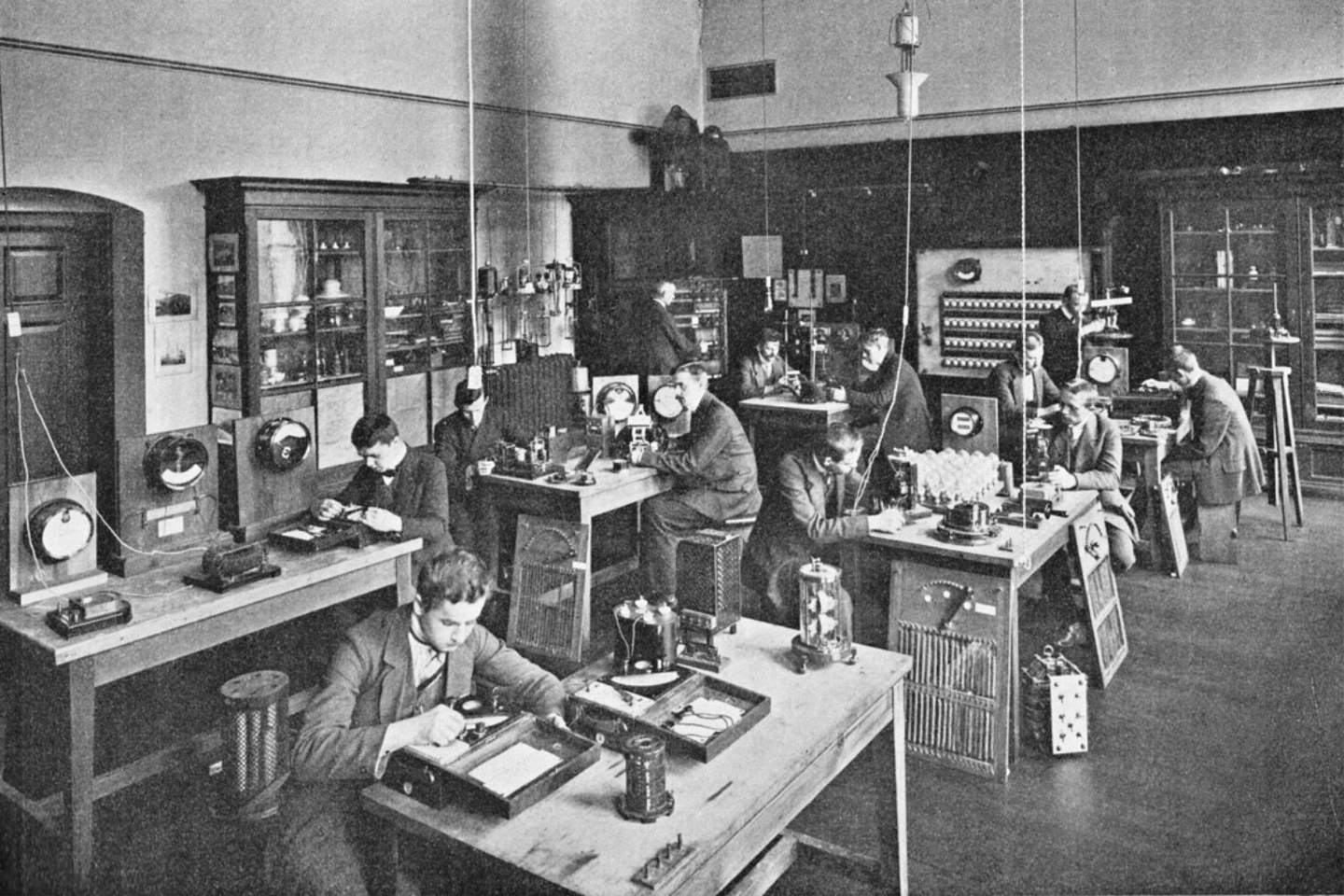

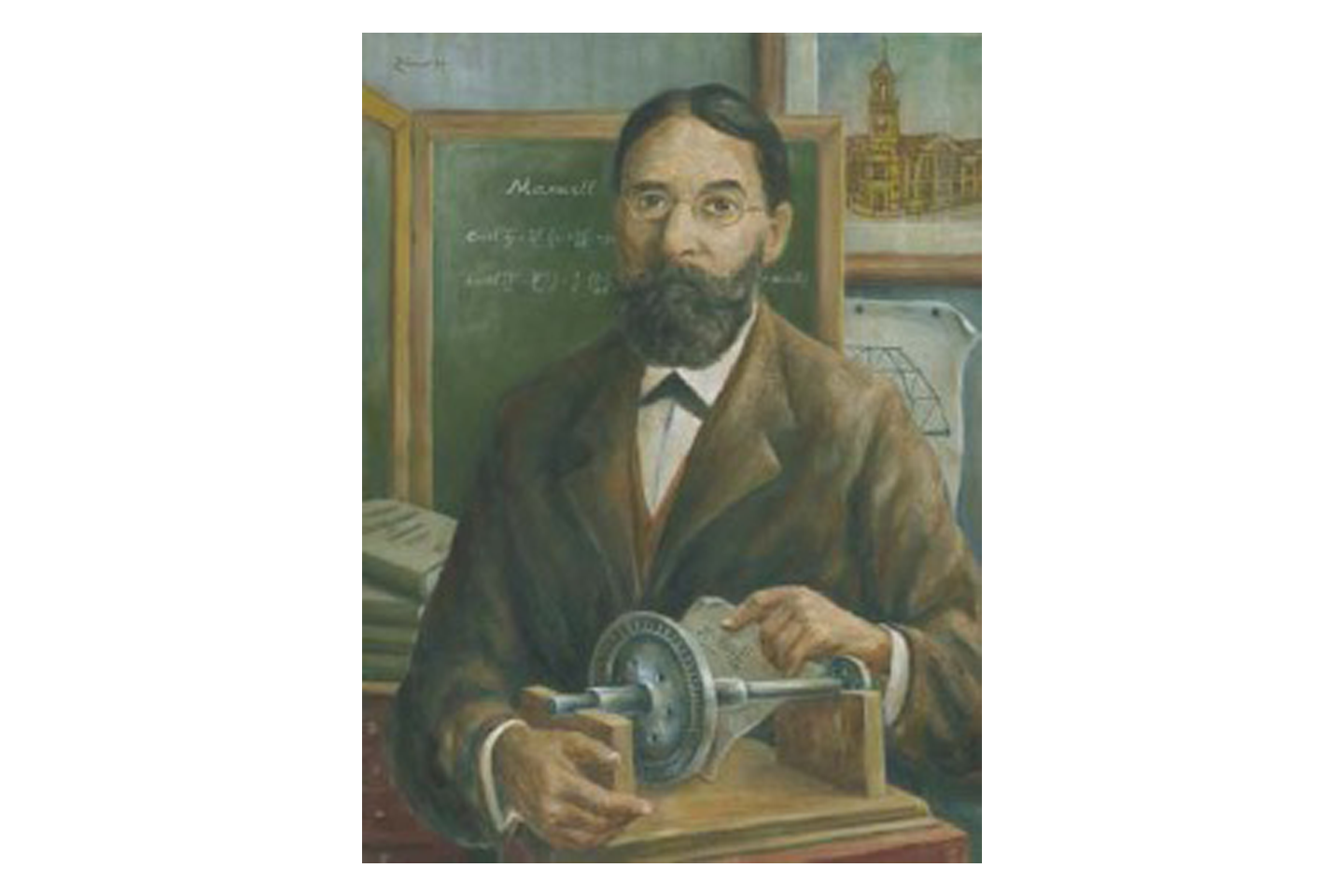

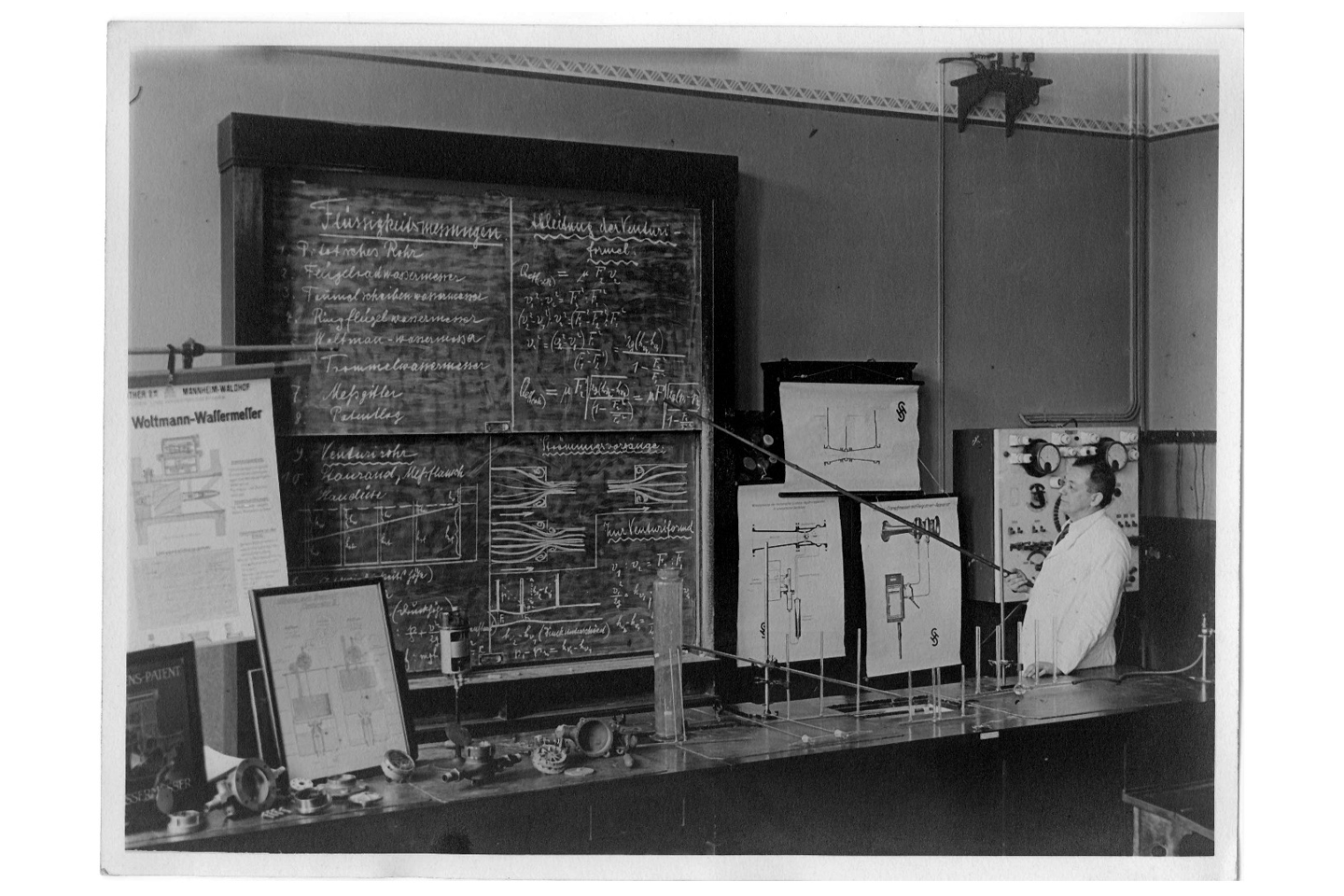

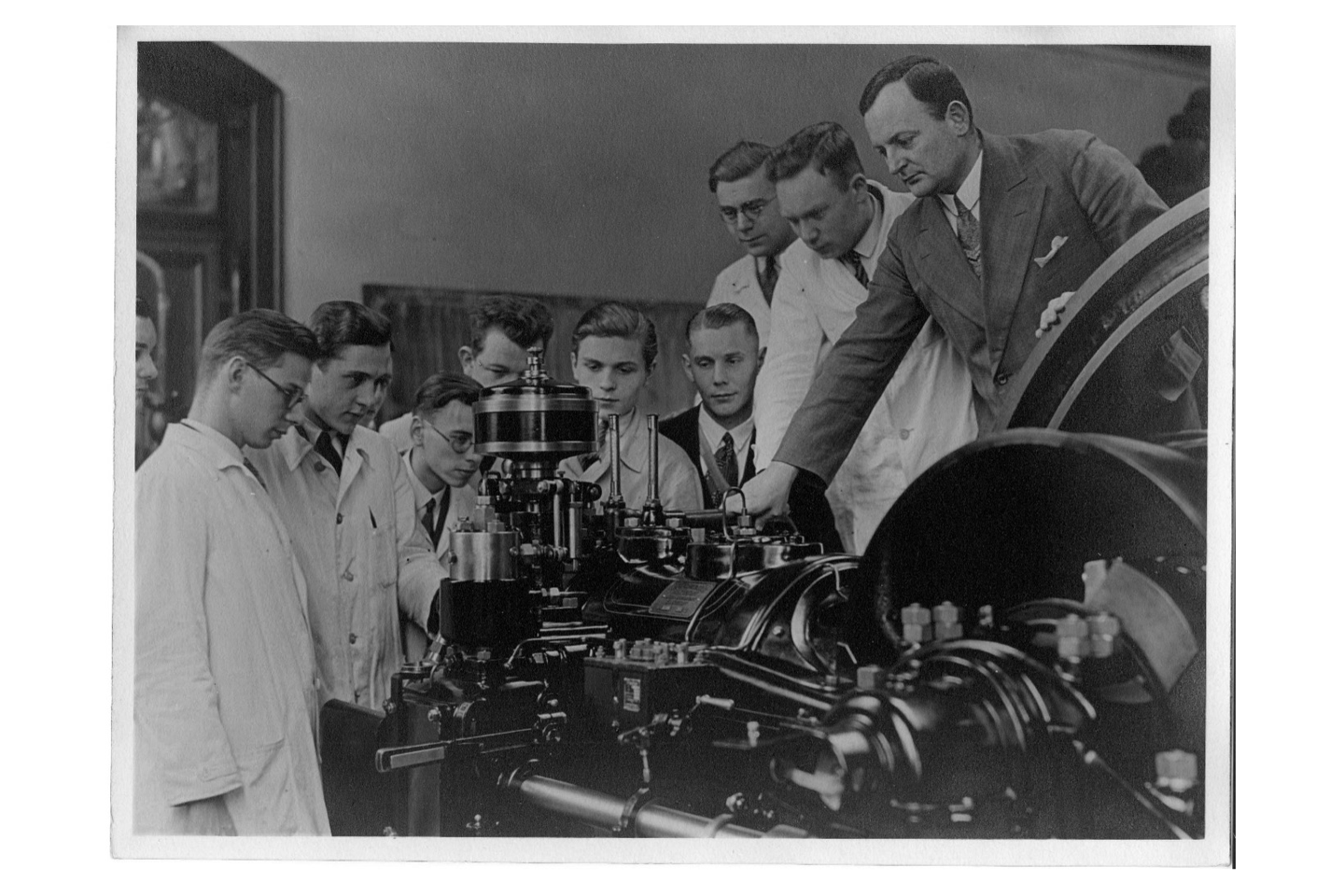

Ein besonderer Meilenstein war die Einrichtung der Maschinenbauschule (Abbildung 7, 8) innerhalb der Gewerbeschule im Jahr 1896, die sich in den Folgejahren zu einer tragenden Säule entwickelte. In dieser Fachrichtung – die unter anderem von August O. Föppl (Abbildung 9), der später in München als Professor für Technische Mechanik bekannt wurde, mit geprägt wurde – erhielten Schüler eine fundierte technische Ausbildung, die Theorie und Praxis auf neuem Niveau verband.

Die Zahl der Schüler wuchs bis 1925 auf rund 3.000, wovon die Hälfte der Studenten sich für den Maschinenbau entschieden hatten. Auch die Elektrotechnik gewann zunehmend an Bedeutung. Um 1895 waren 165 Elektrotechniker unter den Maschinenbauschülern.

Die Organisation und Verwaltung der Schule wurde über die Jahrzehnte schrittweise professionalisiert: 1895 zählte man noch 38 Fachlehrer. 1925 waren es über 100 Lehrende, darunter 49 Festangestellte. Ergänzt wurde das Lehrerkollegium durch einige Verwaltungsbeamte, einen Werkstattleiter, Maschinisten und Heizer. Diese Struktur ermöglichte einen systematischen und nachhaltigen Bildungsbetrieb, der sich den Anforderungen der wachsenden Industriegesellschaft des 20. Jahrhunderts anpasste.

Die Höheren Technischen Lehranstalten (1925–1945)

Zum 50-jährigen Bestehen 1925 wurde die Städtische Gewerbeschule in „Technische Lehranstalten der Stadt Leipzig“ umbenannt – ein Ausdruck des gewachsenen Selbstverständnisses. Die Schule gliederte sich nun in drei zentrale Bereiche:

- Kunstgewerbe- und Handwerkerschule (1932 ausgegliedert)

- Höhere Gewerbeschule für die Metallindustrie

- Höhere Maschinenbauschule mit den Abteilungen für Maschinenbau und Elektrotechnik, später zusätzlich Betriebstechnik und Feinmechanik

1925 gab es an der Höheren Maschinenbauschule ein 5-semestriges Studium mit 42 Stunden Unterricht pro Woche. Studienvoraussetzung war die Obersekundarreife und eine zweijährige praktische Ausbildung. Die Lehrpläne wurden formalisiert und erweitert.

Der Abschluss (Reifezeugnis, später Ingenieur) eröffnete – neben dem Einstieg in das Berufsleben – auch den Zugang zum Studium an Technischen Hochschulen, was den Aufstieg in akademische Laufbahnen ermöglichte. Damit wurde die Schule ein Bindeglied zwischen Berufsausbildung und Hochschule.

Mit dem Beginn der NS-Zeit veränderten sich Strukturen und Inhalte: Lehrer wurden politisch überprüft, der Unterricht fand in SA-Uniform statt, Schüler wurden mehrheitlich SA-Mitglieder. 1933 wurde aufgrund des „Gesetzes gegen die Überfüllung der deutschen Schulen und Hochschulen“ die Schülerzahl zunächst erheblich reduziert. Die Schule wurde 1938 in „Ingenieurschule der Reichsmessestadt Leipzig, Fachschule für Maschinenbau und Elektrotechnik, einschließlich Fernmelde- und Hochfrequenztechnik“ umbenannt und bildete nun wieder mehr Ingenieure aus. Im Verlauf des 2. Weltkriegs sank die Schülerzahl rapide durch die Einberufungen.

Die Luftangriffe am 20. Februar 1944 und am 27. Februar 1945 führten zu großen Schäden am Schulgebäude. So wurden der Dachstuhl und die 3. Etage völlig zerstört. Die Schäden waren jedoch wesentlich geringer als an den meisten der umliegenden Gebäude (zum Beispiel Gewandhaus mit Totalzerstörung, Universitätsbibliothek - große Schäden, Konservatorium - Zerstörung des Konzertsaals).

Von der Ingenieurschule zur Technischen Hochschule (1945–1990)

Am 4. Oktober 1946 wurde die Einrichtung als „Ingenieurschule für Metall und Elektro“ wiedereröffnet – mit zunächst 230 Studierenden und nur neun Fachlehrern. Innerhalb weniger Jahre wuchs die Zahl der Studierenden auf über 1000 an, hälftig im Vollzeit- und Abendstudium. Ab 1950 wurden die Fachschulen den Fachministerien zugeordnet. Damit wechselten Namen und Spezialisierung – aus der Fachschule für Maschinenbau und Elektrotechnik von 1952 wurde bis 1965 die Ingenieurschule für Automatisierungstechnik.

In Fach- bzw. Ingenieurschulen erfolgte die Ausbildung zum Ingenieur in sechs Semestern. Die Studienvoraussetzungen waren praktisch die gleichen wie 1925, nämlich Abschluss der 10. Klasse (sogenannte Mittlere Reife) sowie zwei Jahre Berufspraxis oder Facharbeiterbrief und Absolvierung bestimmter Vorbereitungslehrgänge. Das Fernstudium – ab 1956 eingeführt – entwickelte sich zum dominierenden Ausbildungsformat. Mit der Gründung der Ingenieurhochschule Leipzig 1969, die sich auf Automatisierungstechnik und elektrische Energietechnik sowie Polygrafie spezialisierte, wurde das Profil weiter geschärft. Der neue Status ermöglichte es, auch eigene Forschung zu betreiben – ein Paradigmenwechsel in der Geschichte der Einrichtung. Ein sichtbares Symbol der Identitätsbildung war der Aufbau einer automatisierungstechnischen Sammlung ab 1973, aus der später das Automatikmuseum hervorging.

1977 entstand schließlich aus der Hochschule für Bauwesen, die seit 1954 als wissenschaftliche Hochschule bestand, und der Ingenieurhochschule die Technische Hochschule Leipzig. Sie war eine vollwertige wissenschaftliche Hochschule mit Promotions- und Habilitationsrecht. Mit der politischen Wende kam das Aus: Bis 1996 wurde die Technische Hochschule abgewickelt, da der Freistaat Sachsen über weitere drei Technische Universitäten in Dresden, Chemnitz und Freiberg verfügte. Dies bedeutete das Ende der universitären technischen Ausbildung in Leipzig. Dabei entstand die sicher einmalige Situation, dass zeitgleich nebeneinander sowohl die neuen Fachhochschulstudiengänge als auch die auslaufenden universitären Studiengänge einschließlich der Promotions- und Habilitationsverfahren im selben Haus durchgeführt wurden.

Die HTWK Leipzig ab 1992

1992 wurde die Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig gegründet, wobei sie die Gebäude der Technischen Hochschule und anderer Vorgängerinstitutionen eingebunden hat. Die HTWK Leipzig führte die Traditionslinien der Technischen Hochschule und weiterer Bildungseinrichtungen der Stadt Leipzig weiter. Im gleichen Jahr nahmen die neuen Fachbereiche Elektrotechnik sowie Maschinen- und Energietechnik ihren Lehrbetrieb auf. Mit achtsemestrigen Studiengängen zum Diplomingenieur (FH), wurde so die Leipziger Ingenieurausbildung nahtlos fortgeführt.

Ab 2006 umfasst das Studienangebot an der HTWK die Bachelor- und Masterstudiengänge Elektrotechnik und Informationstechnik, Maschinenbau sowie Energie-, Gebäude- und Umwelttechnik. Die Studienstruktur folgt einem klaren Konzept: Ein solides Fundament mathematisch-naturwissenschaftlicher Grundlagen, praxisnahe ingenieurwissenschaftliche Inhalte sowie gezielte Spezialisierungsmöglichkeiten. Der Bachelor als berufsqualifizierender Abschluss befähigt zur Anwendung wissenschaftlicher Methoden und Erkenntnisse für die Lösung technischer Probleme und stellt die Grundlage für lebenslanges Lernen dar. Der Masterabschluss befähigt darüber hinaus zur wissenschaftlichen Arbeit und bietet den Zugang zu einer weiteren wissenschaftlichen Qualifikation. So werden jährlich mehrere Absolventinnen und Absolventen in kooperativen Verfahren an universitären Fakultäten promoviert.

Forschung gehörte zunächst nicht zum Aufgabenspektrum, so dass in den 90er Jahren Forschungsgruppen aus den ingenieurwissenschaftlichen Bereichen im neu gegründeten Forschungs- und Transferzentrum Leipzig e.V. übernommen wurden. Mit der Gründung der Fakultät Ingenieurwissenschaften im Jahre 2019 wurde eine Struktureinheit geschaffen, die neben der ingenieurwissenschaftlichen Ausbildung auch erfolgreich angewandte Forschung betreiben kann, indem die Bereiche Elektrotechnik und Informationstechnik, Maschinenbau und Energietechnik in sieben Institute mit ingesamt 35 Professuren gegliedert wurden. Dies wird besonders durch die Einwerbung von circa vier Millionen Euro Drittmitteln pro Jahr und die Beschäftigung von zahlreichen wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern deutlich. Die Forschung an der Fakultät Ingenieurwissenschaften ist breit aufgestellt und reicht von der Entwicklung innovativer Materialien und Werkstoffen bis hin Erforschung nachhaltiger Energieerzeugung und -übertragung, smarter Satellitenkommunikation, Prozessautomatisierung sowie Robotik und Künstlicher Intelligenz.

150 Jahre technische Bildung in Leipzig – das ist eine Geschichte des Wandels, aber auch der Kontinuität. Von den Anfängen als gewerbliche Fortbildungsschule bis zur heutigen Fakultät Ingenieurwissenschaften der HTWK Leipzig zieht sich ein roter Faden: der Anspruch, technische Bildung im Dienst von Gesellschaft, Wirtschaft und wissenschaftlichem Fortschritt zu gestalten. Diese Tradition weiterzuführen, ist unsere gemeinsame Aufgabe – in Lehre, Forschung und Transfer.

Lehre und Studium | Entwicklung der Bildungsziele und Bildungsinhalte von den Anfängen der Gewerbeschule bis 2025

Um die Bildungsziele der Städtischen Gewerbeschule und der nachfolgenden Bildungseinrichtungen einordnen zu können, ist es hilfreich, sich kurz die Entwicklung der beruflichen Bildung in Deutschland vor Auge zu führen. Seit dem Mittelalter wurde die berufliche Ausbildung in den Handwerksberufen durch die Zünfte geregelt und in den Handwerksbetrieben durchgeführt. Demgegenüber stand die akademische Bildung an den Universitäten, die nur mittelbar auf eine Berufsausübung vorbereitete. Mit der industriellen Revolution entstanden zum einen neue Berufsbilder, zum anderen wuchs aber auch der Bedarf an Arbeitskräften, die lediglich angelernt werden mussten. Der Forderung des Liberalismus nach Gewerbefreiheit, der Befreiung von den Restriktionen des Zunftwesens, die die Berufsfreiheit einschloss, wurde in den deutschen Ländern zu Beginn des 19. Jahrhundert nachgegeben (1810 in Preußen, erst 1861 in Sachsen). Beginnend ab den 1820er Jahren wurden Gewerbeschulen und Polytechnika eingerichtet (häufig in den Landeshauptstädten, zum Beispiel 1821 in Berlin, 1825 in Karlsruhe, 1828 in Dresden), die vorwiegend berufsbezogene Kenntnisse und ihre wissenschaftlichen Grundlagen vermitteln sollten, die über die der Ausbildung zum Gesellen hinausgingen.

Da Pläne, auch in Leipzig eine solche Gewerbeschule zu errichten, zunächst (vorwiegend aus finanziellen Gründen) scheiterten, erfüllten hier Sonntagsgewerbeschulen (ab 1816 Sonntagsschule der Freimaurerloge Balduin zur Linde, ab 1829 Sonntagsgewerbeschule der Leipziger Polytechnische Gesellschaft) diese Funktion. Auf dem Lehrplan standen Schreiben, Rechnen, Zeichnen, höhere Mathematik und Geometrie, Geografie und Geschichte, Verfassungskenntnisse, Naturkunde, Gewerbetechnik, Chemie, also Allgemeinbildung, naturwissenschaftliche Grundlagen als auch für den Beruf unmittelbar nützliche Kenntnisse. Der Unterricht war freiwillig und führte nicht zu einem formalen Abschluss. Dass die Schüler, in der Regel junge Männer, die parallel ein Handwerk erlernten, nach einer sechstägigen Arbeitswoche den einzigen freien Tag im Unterricht verbrachten, zeugt von ihrem großen Bildungshunger, sicher aber auch von ihren Aufstiegsplänen.

1875 | Die Städtische Gewerbeschule Leipzig - Erste Berufsschule

1875 entschloss sich die Stadt Leipzig dem steigenden Bedarf und der gewachsenen Nachfrage nachzukommen und die Städtische Gewerbeschule zu gründen, die ihre Vorgänger ablöste. Inhaltlich stellte die Städtische Gewerbeschule ein Weiterentwicklung dar. Der Unterricht wurde stärker berufsbezogen gestaltet und bald auf berufsspezifische Kurse aufgeteilt. Weiterhin änderte sich der Umfang und die Zeit des Unterrichts. Dieser bestand aus einem einjährigen Tageskurs mit 36 Wochenstunden und einem sich anschließenden zweijährigen Abendkurs mit 10 Wochenstunden. Damit war die Städtische Gewerbeschule faktisch die erste Berufsschule Leipzigs. Zunächst wurde die kunstgewerbliche Richtung als die nötigste angesehen. Insofern ist auch die Besetzung der Direktorenstelle mit Ludwig Nieper, der gleichzeitig die Kunstakademie leitete, nachvollziehbar, wie auch der große Anteil des Zeichnens (von Akt- über Freihand- bis zum Maschinenzeichnen). Da die Schule zunächst kein klar formuliertes Bildungsziel im Sinne eines formalen Abschlusses hatte, diente der Tagesunterricht bald nur noch zur Vorbereitung auf den Besuch der Kunstakademie, der Baugewerkenschule oder auswärtiger technischer Lehreinrichtungen. Der Charakter einer Berufsschule wurde in den ersten 20 Jahren auch durch die Eingliederung von Innungsschulen verstärkt.

Zugleich aber wuchs in dieser Zeit die Nachfrage aus der sich rasant entwickelnden Leipziger Industrie (vor allem den Unternehmen des Maschinenbaus) nach besser ausgebildeten Fachkräften, was die Abendkurse nur bedingt leisten konnten. Das neue Gebäude in der Wächterstraße machte es durch mehr Platz sowie die technische Ausstattung mit Werkstätten und Maschinensälen möglich, neben den Kunstgewerbe- und Handwerkerschulen zunächst eine Werkmeisterschule und dann die höhere Maschinenbauschule einzurichten. Letztere war der Ausgangspunkt für alle folgenden Bildungseinrichtungen, die seitdem im Gebäude in der Wächterstraße beheimatet waren.

Nach 1925 | Die Höheren Technischen Lehranstalten - Meister und Ingenieure

Mit der Werkmeisterschule, die später Bestandteil der Höheren Gewerbeschule für die Metallindustrie wurde, und der Höheren Maschinenbauschule entwickelten sich die Bildungsziele und damit die Unterrichtsinhalte, aber auch Unterrichtsformen deutlich weiter. Ziel der einen Schule war die Ausbildung zum Meister, der anderen zum Ingenieur. Der Abschluss der höheren Gewerbeschule entsprach der Mittleren Reife, wie sie auch an den Realschulen erworben werden konnte. Die Ingenieurausbildung war verbunden mit dem Reifezeugnis, das auch durch den Abschluss des Realgymnasiums erlangt werden konnte, und damit der Berechtigung, an einer Technischen Hochschule zu studieren. Somit musste über den Fachunterricht hinaus auch Allgemeinbildung vermittelt werden. Da sich alle Schulen unter einem institutionellen Dach befanden, wurde auf die Möglichkeit geachtet, von einer Schule in die andere übergehen zu können. Und auch der Zugang mit verschiedenen schulischen Abschlüssen wurde ermöglicht. Dafür wurden spezielle Vorbereitungsklassen und Vorprüfungen eingerichtet. Aus heutiger Sicht würde man sagen, dass das System durchlässig war, es also einen Bildungsaufstieg unterstützte.

Der Lehrplan der Höheren Gewerbeschule für die Metallindustrie umfasste die folgenden Fachgruppen:

- Allgemeinbildung (22 % der Stundenumfangs)

- Mathematisch-naturwissenschaftliche Fächer (25 %)

- Berufsbezogene Fächer (48 %)

- Praktische Ausbildung (5 %)

Die Ausbildung umfasste insgesamt 71 Wochenstunden, die sich über vier Jahre verteilten. Im ersten Jahr war der Unterricht in einem Tageskurs mit 36 Wochenstunden gestaltet. In den drei weiteren Schuljahren wurde in Abendkursen mit 11 bis 12 Wochenstunden unterrichtet.

Die Festschrift zum 50-jährigen Bestehen der Städtischen Gewerbeschule formuliert das Bildungsziel „Menschen mit einem Beruf zu bilden“. Es wird also von Bildung und nicht von Ausbildung gesprochen!

W. Angermann führt in seinem Beitrag in der Festschrift zum „Unterrichtsziel an Höheren Maschinenbauschulen“ genauer das fachliche Bildungsziel aus:

„Die Technik spricht zum großen Teil mathematisch, deshalb ist es für die Schüler notwendig, eine große Fertigkeit im mathematischen Denken zu erwerben. Es ist notwendig, von ihnen zu verlangen, dass sie sich jederzeit des mathematischen Handwerkes zu bedienen wissen." […] „Das Wesen der Technik besteht zum größten Teil in der Einstellung zu den Aufgaben, die an den Techniker herantreten. Das für das besondere Ziel Wesentliche von dem Unwesentlichen zu scheiden, sich demgemäß nicht zu verlieren in vielleicht anderweitig nützliche, hier aber überflüssige Untersuchungen, das wird vom Ingenieur in der Praxis verlangt. Der Gegenstand der Aufgabe selbst wird wohl nur in den seltensten Fällen schulmäßig behandelt worden sein. Aber die richtige Behandlung einer Aufgabe, das soll auf der Schule gelernt werden.“

Der Lehrplan der Höheren Maschinenbauschule beinhaltete einen stärkeren Anteil der mathematisch-naurwissenschaftlichen Fächer sowie der Fächer der Vertiefungen Maschinenbau und Elektrotechnik und hatte folgende Aufteilung des Unterrichts:

- Allgemeinbildende Fächer (7 % des Stundenumfangs)

- Mathematisch-naturwissenschaftliche Fächer (29 %)

- Betriebsfachkundliche Fächer (Vertiefung Maschinenbau 9 %, Vertiefung Elektrotechnik 8 %)

- Maschinenbau (Maschinenbau 49 %, Elektrotechnik 37 %)

- Elektrotechnik (Maschinenbau 7 %, Elektrotechnik 20 %)

Die Ausbildung an der Maschinenbauschule umfasste fünf Halbjahreskurse im Tagesunterricht mit 42 Wochenstunden, also insgesamt 210 Wochenstunden.

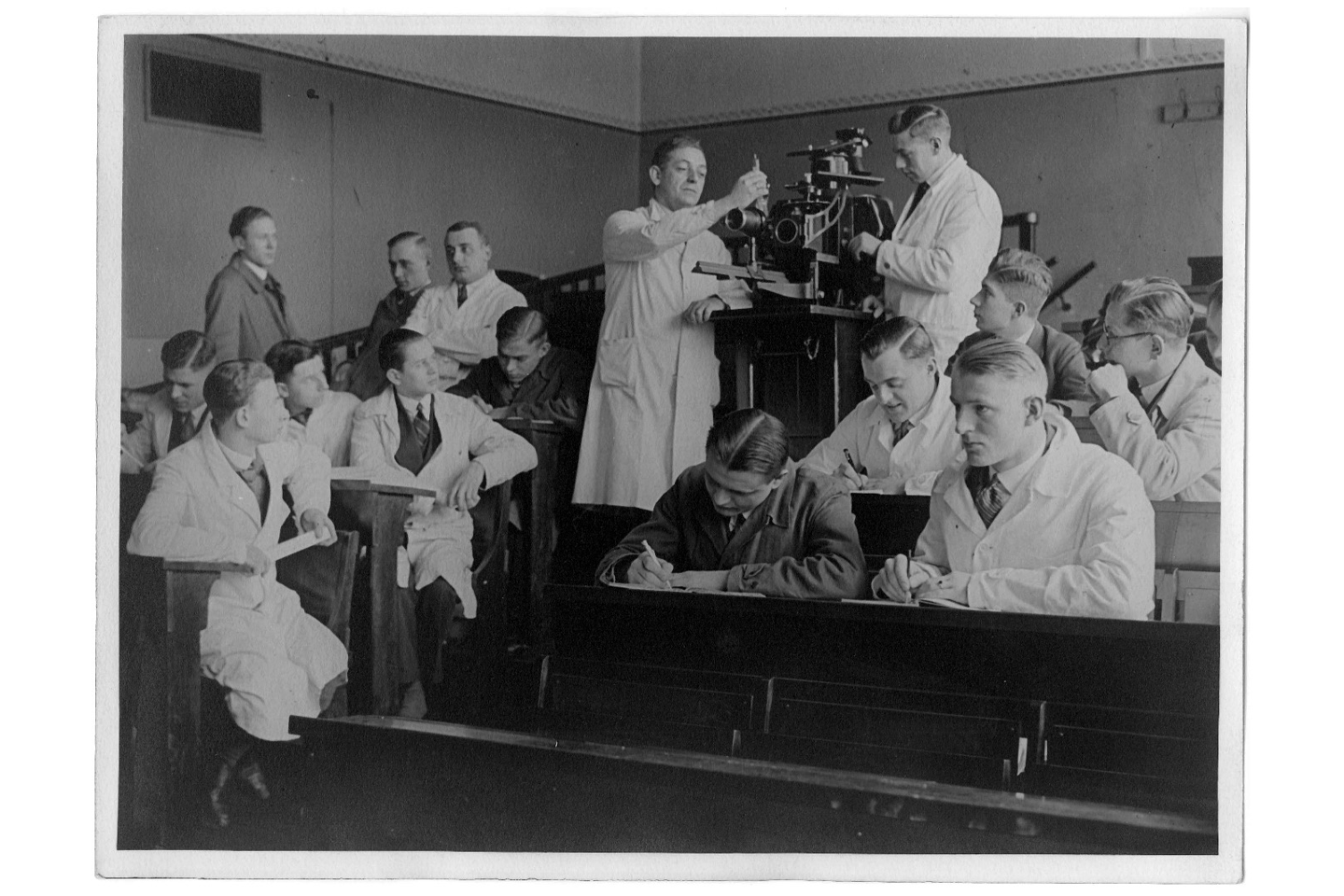

Der Unterricht bestand aus den heute noch bestehenden Lehrformen, dem Lehrvortrag (heute wie an den Universitäten Vorlesung genannt) und Übungen (einschließlich Laborübungen). Entsprechend waren die Räumlichkeiten des Gebäude der Wächterstraße schon konzipiert, gestaltet und ausgestattet worden. Allerdings wird ein Selbststudium zu Hause bei 42 Wochenstunden wohl kaum erwartet worden sein.

Dieses Bildungskonzept der Höheren Maschinenbauschule wurde im Wesentlichen bis 1945 beibehalten. Der Name änderte sich nach Ausgliederung der Gewerbeschulen 1925 in „Höhere Technische Lehranstalten“ und 1938 in „Ingenieurschule der Reichsmessestadt Leipzig, Fachschule für Maschinenbau und Elektrotechnik, einschließlich Fernmelde- und Hochfrequenztechnik“. Das fachliche Spektrum wurde in den dreißiger Jahren erweitert und spiegelt neue technische Entwicklung, sicher aber auch den Bedarf einer auf Krieg ausgerichteten Wirtschaft wider. Durch die Gleichschaltung der Ingenieurschule während der Zeit des Nationalsozialismus, die sich äußerlich an der SA-Uniform der Lehrer und der meisten Schüler zeigte, wurde der Unterricht stark ideologisiert.

Nach 1945 | Städtische Ingenieurschule wird zur staatlichen Fachschule

Nach dem zweiten Weltkrieg wurde nach kurzer Übergangszeit aus der städtischen Ingenieurschule eine staatliche Fachschule mit wechselnder Zuordnung zu Fachministerien und Namen, fachlich zunächst weiterhin auf Maschinenbau und Elektrotechnik fokussiert. Ab 1965 wurde die fachliche Ausrichtung auf Elektrotechnik und insbesondere die namensgebende Automatisierungstechnik begrenzt. Die Ausbildung, die sich nach einer Berufsausbildung und einer mehrjährigen beruflichen Tätigkeit anschloss, umfasste im Vollzeitstudium drei Jahre. Allerdings dominierte das ab 1956 eingeführte berufsbegleitende Fernstudium.

Schaut man sich die Fächerverteilung des Fachschul- und auch des späteren Hochschulstudiums in der Zeit zwischen 1950 und 1989 an, fällt der deutlich höhere Anteil der allgemeinbildenden Fächer auf, der bei über 25 % lag. Ein wesentlicher Zeitanteil wurde dem Studium des Marxismus-Leninismus gewidmet. Insofern muss man auch eine starke Ideologisierung des Studiums konstatieren, was sich auch in dem in der DDR staatlicherseits vorgegebenem Studienziel niederschlug. Aber es gibt auch eine weitere Änderung: Der Anteil der einer Spezialisierung zuzurechnenden Fächer wuchs auf fast 20 % an – eine Folge der Spezialisierung der Ingenieurberufe und der technischen Entwicklung mit entsprechendem Wissenszuwachs. Die Anzahl der wöchentlichen Präsenzstunden reduzierte sich etwas, war aber mit 36 Wochenstunden immer noch recht hoch. Für das Direktstudium waren weiterhin die Vorlesungen und Übungen dominierend, das Selbststudium spielte eher eine untergeordnete Rolle. Bei einem Fernstudium war das deutlich anders: hier fand das Lernen überwiegend im Selbststudium statt, häufig mit Lehrbriefen.

Nach 1969 | Technische Hochschule und der Doktor-Ingenieur

Mit der Gründung der Ingenieurhochschule 1969, und noch stärker mit der Gründung der Technischen Hochschule Leipzig 1977, wurde Forschung zu einer Hochschulaufgabe. Dies ermöglichte ein stärker forschungsorientiertes Lehren und Lernen. Die Studiendauer verlängerte sich auf acht bzw. neun Semester, die vergebenen Abschlüsse wechselten ihre Namen und entsprachen zunehmend einem höheren Niveau: Vom Fachschulingenieur über den Hochschulingenieur zum Diplom-Ingenieur. Letztere musste eine Diplomarbeit anfertigen, die als wissenschaftliche Arbeit einzuordnen ist. Mit der Gründung der Technischen Hochschule, die über das Promotions- und Habilitationsrecht verfügte, wurde auch die Ausbildung des (eigenen) wissenschaftlichen Nachwuchses möglich. In den Ingenieurstudiengängen wurde nach erfolgreichem Abschluss eines Promotionsverfahrens der Titel des Doktor-Ingenieurs vergeben, nach einem Habilitationsverfahren der Titel Doctor scientiae technicarum (Dr. sc. techn.). Dies ermöglichte die Berufung der eigenen Absolventinnen und Absolventen, häufig nach einer Tätigkeit in der Industrie, auf Professuren und Dozentenstellen.

Nach 1992 | Gründung der HTWK Leipzig als Fachhochschule ohne Promotionsrecht

Mit der politischen Wende änderten sich die Hochschulstrukturen mit der Angleichung an die bundesrepublikanischen Verhältnisse dramatisch. Ab 1992 wurde nach Gründung der HTWK Leipzig als Fachhochschule nunmehr ein Fachhochschulstudium über acht Semester parallel zu den auslaufenden universitären Studiengängen angeboten. Der Fachhochschulabschluss galt zu dieser Zeit noch nicht als wissenschaftlicher Abschluss. Der Titel Diplom-Ingenieur war mit „(FH)“ zu versehen. Das stellte aus Sicht vieler Lehrender der HTWK, die bereits an der TH Leipzig tätig waren, einen Rückschritt dar. Denn der anwendungsorientierten Lehre hatte man sich auch zu Zeiten der Technischen Hochschule verpflichtet gefühlt, dennoch war das Studium an der TH Leipzig dem an einer Universität formal gleichgestellt.

Im Gebäude der Wächterstraße, das dem Fachbereich Elektrotechnik zugeordnet wurde, wurden weiterhin die Studiengänge der Elektrotechnik und Automatisierungstechnik, später der Studiengang Elektrotechnik und Informationstechnik mit verschiedenen Profilen angeboten. An der HTWK wurde aber auch ein Fachbereich Maschinen- und Energietechnik eingerichtet, der die Studiengänge Maschinenbau sowie Energie-, Gebäude- und Umwelttechnik anbot. Dieser führte die Tradition der Ingenieurschule für Energiewirtschaft in Markkleeberg fort, die 1988 in die TH Leipzig eingegliedert wurde.

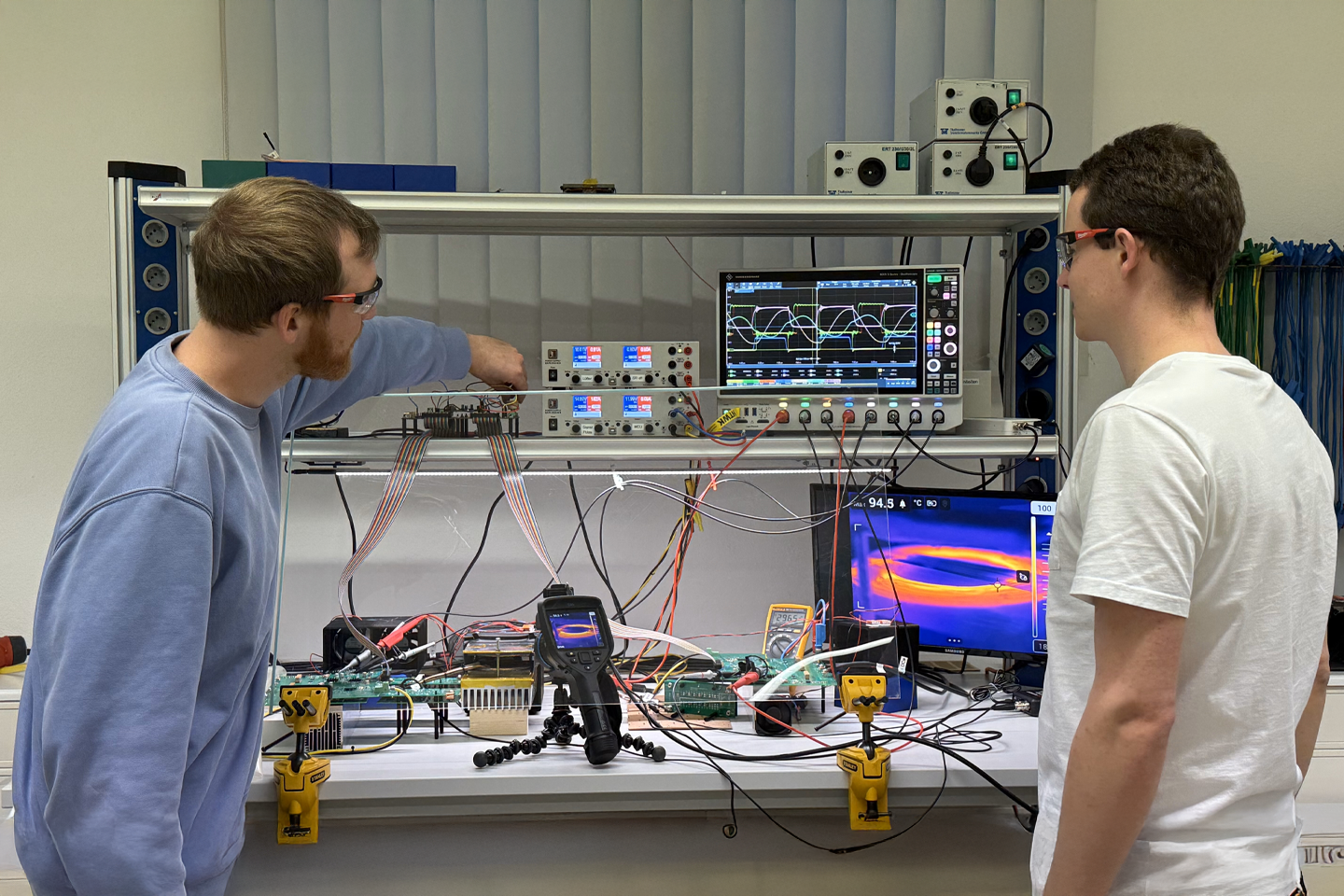

Nunmehr wurde nur noch ein Direktstudium angeboten, das acht Semester umfasste, wobei die Anzahl der wöchentlichen Präsenzstunden in den drei Semestern Grundstudium bei ungefähr 30 Stunden, im anschließenden Hauptstudium etwas darunter lag. Dem Selbststudium wurde mehr Bedeutung beigemessen. Während an der TH Leipzig ein Praktikum vor Aufnahme des Studiums und eines während des Studiums gefordert waren, die in Summe ein halbes Jahr umfassten und nicht im Curriculum integriert waren, war ein halbjähriges Praktikum jetzt integraler Bestandteil. Der Umfang allgemeinbildender Fächer reduzierte sich deutlich und schuf Platz für Fächer einer gewählten Spezialisierungsrichtung, deren Anteil deutlich auf etwa 40 % anwuchs. Bei den Lehrformen blieb es aber bei den bewährten Veranstaltungsformaten. Im Gegensatz zu vielen westdeutschen Fachhochschule gab es weiterhin Vorlesungen für ein großes Auditorium – die Hörsäle waren vorhanden, die Effizienz (die Anzahl Lehrender war deutlich kleiner als an der TH Leipzig) gebot es – und Übungen, wobei die praktischen Übungen in den neu ausgestatteten Laboren noch an Bedeutung gewannen. Sie machen den eigentlichen Kern des anwendungsorientierten Studiums aus: Die erworbenen theoretischen Kenntnisse sollen in den, häufig mit industrieller Technik ausgestatteten, Laboren auch praktisch angewendet werden. Auch wenn der Abschluss als Diplom-Ingenieur (FH) formal kein wissenschaftlicher war, ermöglichte er sehr guten Absolventinnen und Absolventen, typischerweise nach Ablegung von Kenntnisprüfungen, an universitären Fakultäten in kooperativen Verfahren promoviert zu werden.

Ab 2005 | Einführung der Bachelor- und Masterstudiengänge

Mit der Umsetzung der Bologna-Reform, die der Vereinheitlichung des europäischen Hochschulraums und der Vergleichbarkeit der Studienabschlüsse dienen sollte, wurden ab 2005 neue Studiengänge und Abschlüsse eingeführt. Der erste Abschluss, der Bachelor of Engineering, wird nach einem sechssemestrigen Studium verliehen. Daran kann sich ein viersemestriges Studium anschließen, das mit dem Master of Science bzw. dem Master of Engineering abschließt. Mit dieser Struktur von 6+4 Semestern orientieren sich die Studiengänge am typischen universitären Modell. Formal sind sie den universitären Studiengängen gleichgestellt und ein Wechsel zwischen beiden Hochschultypen wurde dadurch möglich. Während bereits der Bachelorabschluss zu einer einschlägigen Berufstätigkeit als Ingenieurin bzw. Ingenieur befähigt, zielt der Masterabschluss auf Tätigkeiten mit einem größeren wissenschaftlichen Anspruch ab, beispielsweise in Forschung und Entwicklung oder leitender Funktion. Insofern gab es eine deutliche Entwicklung und Profilierung in den Studienzielen gegenüber dem FH-Diplom. An der Fächerverteilung, dem Umfang an Semesterwochen und wöchentlichen Präsenzstunden hat sich wenig geändert, auch nicht an den Lehrformen. Inhaltlich und in den Lernzielen, besonders beim Masterstudium, gab es größere Entwicklungen in den jetzt Modulen genannten Fächern. Dies wird auch daran deutlich, dass das Selbststudiums einen größeren Umfang einnimmt und dabei Projektarbeiten an Bedeutung gewonnen haben. Projekte, typischerweise im Team zu bearbeiten, vermitteln für die Berufstätigkeit wichtig methodische und auch soziale Kompetenzen, die man in Vorlesungen und Übungen nicht erwerben kann.

EIT | Elektrotechnik und Informationstechnik

Elektrotechnik und Informationstechnik ist eine sehr vielfältige Ingenieurdisziplin mit einem extrem breiten Anwendungspotential. Die Nutzung erneuerbarer Energie forciert die Elektrifizierung in vielen Bereichen der Industrie, der Mobilität und der Gebäudeenergieversorgung. Parallel erleben wir die Digitalisierung und die zunehmende Vernetzung im privaten Umfeld wie auch in der Wirtschaft und Verwaltung. Damit steigt die Bedeutung der Elektrotechnik und Informationstechnik. Hierfür steht das Leitbild der All Electric Society. Aufgaben für Ingenieurinnen und Ingenieure der Elektrotechnik und Informationstechnik finden sich im Lebenszyklus vielfältiger technischer Systeme - von den ersten Ideen über die Entwicklung, Herstellung, technischen Vertrieb, Inbetriebnahme, Wartung bis hin zum Recycling. Diese Systeme können beispielsweise leistungselektronische Wandler für die Einspeisung regenerativer Energien in das Energienetz, Medizingeräte zur Überwachung von Vitalparametern, mobile Roboter in einem Warenlager oder Steuerungen an einer Werkzeugmaschine sein. Alle diese Systeme sind dadurch gekennzeichnet, dass für ihre Funktion neben der mechanischen und elektrischen Hardware Informationsverarbeitung und damit Software essentiell ist.

Aufgrund der Vielfalt der Aufgaben und Systeme spezialisieren sich Ingenieurinnen und Ingenieure der Elektrotechnik und Informationstechnik während ihrer Berufstätigkeit und legen dafür in ihrem Studium bereits die Basis.

Bachelor

Das Bachelorstudium Elektrotechnik und Informationstechnik vermittelt zunächst in den ersten drei Semestern die notwendigen mathematisch-naturwissenschaftlichen Grundlagen einschließlich der Informatik sowie die Grundlagen der Disziplin Elektrotechnik und Informationstechnik. Dieses Grundstudium soll darüber hinaus sicherstellen, dass man nach erfolgreichem Abschluss breit einsetzbar ist und sich in verschiedene Berufsfelder einarbeiten kann. Ab dem vierten Semester steht eines von vier Studienprofilen zur Wahl:

- Autonome und intelligente Systeme

- Automatisierung

- Elektrische Energietechnik

- Signalverarbeitung und eingebettete Systeme

Im Profil Autonome und intelligente Systeme stehen hochautomatisierte Systeme, wie autonome mobile Roboter, und dafür notwendige Methoden und Technologien im Fokus. Spezifische Themen sind Grundlagen der Robotik, Automatisierungssysteme, Computer Vision und maschinelles Lernen.

Das Profil Automatisierungstechnik beschäftigt sich mit Methoden und Systemen, die nötig sind, technische Prozesse zu automatisieren, zum Beispiel Mess- und Sensortechnik, Regelungs- und Steuerungstechnik, industrielle Datenkommunikation sowie Automatisierungs- und Prozessleitsysteme.

Das Profil Elektrische Energietechnik fokussiert auf Methoden und Systeme zur Übertragung und Wandlung elektrischer Energie, die Einbindung und Nutzung regenerativer Energie. Themen sind Leistungselektronik, Hochspannungstechnik, elektrische Maschinen und elektrische Anlagen sowie Planung und Projektierung.

Das Profil Signalverarbeitung und eingebettete Systeme beschäftigt sich mit analoger und digitaler Schaltungstechnik als Hardwarebasis und mit Methoden zur Signalverarbeitung und ihren Anwendungen beispielweise in der Kommunikationstechnik und der Medizintechnik.

In diesen Profilen erfolgt eine erste Spezialisierung auf ein Berufsfeld. Darüber hinaus erlauben Wahlpflichtmodule sich weitere Gebiete zu erschließen oder zu vertiefen. Für das Bachelorstudium ist typisch, dass man Konzepte und Methoden zunächst kennenlernt und durch Übungen und Praktika oder auch Projektarbeiten lernt, sie zu beherrschen und anzuwenden.

Master

Mit dem Masterstudium Elektrotechnik und Informationstechnik sollen die Absolventinnen und Absolventen befähigt werden, anspruchsvolle Aufgaben, beispielsweise in Forschung und Entwicklung, übernehmen zu können. Es soll darüber hinaus auf eine weitere wissenschaftliche Qualifikation vorbereiten. Durch die Wahl eines Studienprofils soll die erste Spezialisierung aus dem Bachelorstudium vertieft werden. Zur Wahl stehen vier Profile:

- Autonome und intelligente Systeme

- Automatisierung

- Elektrische Energietechnik

- Signalverarbeitung und eingebettete Systeme

Weiterhin erlaubt ein großer Wahlpflichtbereich eigene Interessensschwerpunkte zu setzen. Für das Masterstudium ist die Bearbeitung von Projekten typisch. Dabei erarbeiten sich die Studierenden neues Wissen, recherchieren Informationen und entwickeln Lösung für praxisnahe Aufgabenstellungen, die nicht selten im Zusammenhang mit Forschungs- und Entwicklungsprojekten an Fakultät stehen.

EGU | Energie-, Gebäude- und Umwelttechnik

Der Studiengang Energie-, Gebäude- und Umwelttechnik vereint zentrale ingenieurwissenschaftliche Spezialisierungen: Energieversorgung, Technische Gebäudeausrüstung und Verfahrenstechnik. Ursprünglich aus dem Maschinenbau hervorgegangen, hat sich die Energietechnik zu einer eigenständigen ingenieurtechnischen Fachdisziplin entwickelt. Der fortschreitende Klimawandel führt zur gemeinsamen Fragestellung der Abkehr von fossilen Energieträgern hin zur Nutzung nachhaltiger Energien. Der Fokus liegt dabei auf den thermischen energietechnischen Prozessen der Energieversorgung mit den drei Säulen Energiebereitstellung, -verteilung und -nachfrage. Die Aufgaben reichen dabei von der dezentralen Versorgung einzelner Gebäude und Quartiere bis hin zu komplexen Systemen auf nationaler und europäischer Ebene. Durch die fortschreitende Elektrifizierung entstehen zunehmend Schnittmengen zur elektrischen Energietechnik. Ingenieurinnen und Ingenieure stehen vor der Herausforderung, komplexe Systeme zur Energieerzeugung und -nutzung zu gestalten, welche verfahrenstechnische Energiewandlungsprozesse effizient integrieren. Ziel ist die Lösung entscheidender Fragen für eine effiziente, erneuerbare und sichere Energieversorgung der Zukunft. Dieser Studiengang bildet Studierende gezielt für diese Schlüsselaufgaben aus. Die beruflichen Einsatzgebiete sind vielfältig und reichen von Netzbetreibern und Energieversorgern über Ingenieurbüros der Gebäudetechnik bis hin zur Forschung und Entwicklung in der Energietechnik.

Bachelor

Das 6-semestrige Bachelorstudium beginnt mit den naturwissenschaftlichen und ingenieurwissenschaftlichen Grundlagen in den ersten drei Semestern. Dabei sind Grundzüge aus dem Maschinenbaustudium erkennbar, wobei in der Energietechnik die Schwerpunkte Thermodynamik und Strömungsmechanik schnell in der Vordergrund rücken. Weiterhin ist als Vorbereitung auf die Fächer der Verfahrenstechnik eine umfassendere Chemieausbildung angelegt. Im vierten und fünften Semester kann dann, durch eine breite Auswahl an Wahlplichtangeboten, die Ausbildung in den Bereichen Energietechnik, Gebäudetechnik oder Umwelttechnik vertieft werden.

Master

Das Masterstudium, eingeteilt in vier Semester, ermöglicht die weitere Vertiefung in Spezialgebiete und befähigt im Beruf zur höheren Tätigkeiten im Bereich Forschung und Entwicklung sowie Leitungspositionen. Gerade auch die wissenschaftliche Ausbildung steht im Mittelpunkt des Masterstudienganges. Neben weiteren grundlegenden Fächern der numerischen Mathematik und Simulationsmethoden kann aus den folgenden Profillinien gewählt werden:

Studienprofil | Regenerative Energien

Die Profilinie Regenerative Energien befasst sich mit der Energiebereitstellung aus nachhaltiger Energie aus Umweltquellen. Der Fokus liegt auf der technischen Auslegung und dem Betrieb von Anlagen zur Wind- und Wasserkraft, der Umwandlung solarer Einstrahlung in elektrische und thermische Energie sowie die Energiegewinnung aus Biomasse, einschließlich Biogastechnologie.

Studienprofil | Energiesystemtechnik

Die Profillinie Energiesystemtechnik befasst sich mit der Energieverteilung in Energienetzen auf verschiedenen Größenordnungen, von Microgrids bis zum Gasnetz. Neben den technischen Aspekten wird hier die Brücke bis zur Energiewirtschaft geschlagen, immer mit Wärme als primären Energieträger. Methoden zur Netzsimulation runden das Angebot ab und bilden für die aktuellen Anforderungen in diesem Fachbereich aus.

Studienprofil | Gebäudetechnik

Die Profilinie Gebäudetechnik befasst sich mit der Energienachfrage im Gebäude und bildet für die integrale Planung und Realisierung komplexer technischer Anlagen in Gebäuden aus, um energieeffiziente und komfortable Raumkonzepte zu realisieren. Im Fokus stehen die Digitalisierung in der Gebäudetechnik und der Einsatz von Building Information Modeling (BIM) für effiziente Planungsprozesse unter Berücksichtigung aktueller Bauphysik und Bautechnik.

Die Studierenden wählen eins der drei Studienprofile, um ihr Masterstudium zu spezialisieren. Ein umfangreiches Angebot im Wahlpflichtbereich ermöglicht die weitere Integration passender Kompetenzen für die umfassende Masterausbildung.

MB | Maschinenbau

Maschinenbau ist inzwischen ein sehr breites Wissensgebiet. Es erstreckt sich von den Methoden für erste Entwicklungsschritte bis zur finalen Herstellung von Erzeugnissen, von der ersten Inbetriebnahme einer Maschine bis zu ihrer vollständigen Wiederverwertung, von klassischen Fertigungstechnologien wie Gießen oder Schweißen bis zu den modernsten generativen Verfahren, von klassischen Analyse- und Synthesewerkzeugen bis zu modernsten digitalen Werkzeugen für alle Stadien des Produktlebenszyklus. Auch die Objekte des Interesses im Maschinenbau bilden eine breite Palette. Dazu gehören feinmechanische Uhrwerke und die größten Windkraftanlagen, modernste Leichtbau-Fahrräder und wasserstoffbetriebene Kraftfahrzeuge, autonome Roboter und medizintechnische Geräte, um nur einige zu nennen. Daher ist es kaum möglich ein Maschinenbaustudium anzubieten mit hinreichend detaillierter Betrachtung aller Teilgebiete. Sinnvoller erscheint entweder die Konzentration auf bestimmte Produktgattungen (z.B. Fahrzeugtechnik, Medizintechnik), bestimmte technologische Verfahrensgruppen (z.B. Schweißtechnik, Leichtbautechnologien) oder methodische Schwerpunkte (wie Produktentwicklung, Verfahrensentwicklung, Simulationstechniken, Produktionstechnik).

Das Maschinenbaustudium an der HTWK Leipzig ist in erster Linie orientiert auf die Entwicklung und Produktion technischer Systeme. Die Entwicklung umfasst dabei alle wesentlichen Prozesse von der Generierung erster Konzepte über die eigentliche Konstruktion als zentralen schöpferischen Prozess bis hin zur simulationstechnischen und experimentellen Absicherung der Funktionseigenschaften. Die Produktion meint alle Prozesse vom Fertigungskonzept bis zum Entwurf einer kompletten Fabrik zur Herstellung bestimmter Erzeugnisse. Die Entwicklungs- und Produktionsmethoden sind grundsätzlich universell anwendbar, an der HTWK stehen medizintechnische Anwendungen (z. B. Exoskelette, mechatronische Prothesen), Transportsysteme (z.B. Fahrräder, Wasserstoffbahn, Intralogistik) sowie Energietechnik (z.B. Windenergie, Photovoltaik) im Mittelpunkt.

Bachelor

Das Bachelorstudium Maschinenbau ist als ingenieurtechnische allgemeine Ausbildung im Maschinenbau angelegt und dient ohne weitere Profilierung der umfassenden Abbildung des Maschinenbaus. Es beginnt mit der Vermittlung des erforderlichen mathematisch-naturwissenschaftlichen Grundwissens sowie den allgemeinen Grundlagen des Maschinenbaus in den ersten drei Semestern. Darauf aufbauend folgen maschinenbauspezifische Module. Es können dann im vierten und fünften Semester die entwicklungs- oder produktionsmethodischen Inhalte mit jeweils vier Wahlpflichtmodulen vertieft werden.

Entlang des kompletten Studiums wird rechnerbasiert mit entsprechender Software (Computeralgebra, CAD - Computer Aided Design, CAM - Computer Aided Manufacturing, FEM - Finite-Elemente-Methode) gearbeitet. Durch viele projektorientierte Modulinhalte, ein ingenieurtechnisches Praktikum und industriebezogene Abschlussarbeit (im abschließenden sechsten Semester) ist das Studium stark praxisorientiert. Im Zuge der Digitalisierung und der Industrie 4.0 werden die Inhalte der Lehrveranstaltungen ständig weiterentwickelt und an die Anforderungen der Industrie und Gesellschaft angepasst.

Master

Im 4-semestrigen Masterstudium Maschinenbau, das entweder im unmittelbaren Anschluss an das Bachelorstudium oder nach einer Periode praktischer Tätigkeit aufgenommen werden kann, fokussiert die Ausbildung für höhere Tätigkeiten in Forschung und Entwicklung, insbesondere der wissenschaftlichen Tätigkeit. Weiterhin ist es möglich, im Masterstudium verschiedene Spezialisierungen zu wählen, um sich als Ingenieurin oder Ingenieur in einem selbst gewählten Profil weiterzubilden. Es stehen vier Vertiefungsrichtungen bzw. Profillinien zur Wahl:

Studienprofil | Mechatronische und cyberphysische Systeme

In der Mechatronik geht es übergreifend um den Entwurf mechatronischer (interdisziplinärer) Systeme. Sie vermittelt fundiertes Wissen an der Schnittstelle von Mechanik, Elektrotechnik und Informatik. Der Fokus liegt auf der Konstruktion elektromechanischer Systeme, der Entwicklung und Steuerung von Robotersystemen sowie der Anwendung von elektrischen Aktoren und Antrieben. Ergänzt wird diese Ausrichtung durch zukunftsweisende Technologien aus der Mikrosystemtechnik, Bionik und der vertieften Regelungstechnik, um komplexe, dynamische Systeme optimal zu beherrschen.

Studienprofil | Digitale Produktentwicklung

Die Profilinie Digitale Produktentwicklung fokussiert sich auf die effiziente Gestaltung komplexer Produkte in einer modernen, vernetzten Arbeitswelt. Kernthemen umfassen die Integration digitaler Methoden und Werkzeuge sowie das Produktdatenmanagement (PDM) zur durchgängigen Organisation des gesamten Entwicklungsprozesses. Vertieft werden klassische ingenieurwissenschaftliche Bereiche wie die Konstruktion von Maschinenelementen, insbesondere die Getriebetechnik, und der innovative Einsatz von Leichtbauwerkstoffen. Diese Kombination qualifiziert für die Anwendung modernster, kooperativer Entwicklungswerkzeuge zur digitalen Modellierung und Simulation in Industrie 4.0 Umgebungen.

Studienprofil | Computational Mechanics

Die Profilinie Computational Mechanics (Angewandte Mechanik) bietet eine tiefgehende Spezialisierung in der numerischen Modellierung und Strukturanalyse. Der Schwerpunkt liegt auf dem grundlegenden theoretischen Verständnis der Finite-Elemente-Methode sowie höheren technischen Mechanik und Festigkeitslehre. Die Inhalte umfassen die Behandlung von nichtlinearem Strukturverhalten und Materialmodellen zur zuverlässigen Bewertung der Bauteiltragfähigkeit von Stahl über Keramik bis zu Faserverbundwerkstoffen.

Studienprofil | Produktionstechnik

Die Profilinie Produktionstechnik spezialisiert sich auf die Organisation, Steuerung und Optimierung von Fertigungsprozessen und Produktionsanlagen in der Industrie 4.0. Im Zentrum steht die Beherrschung digitalisierter Produktionssysteme zur effizienten Prozessauslegung. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Simulation produktionstechnischer Prozesse zur Planung und Fehleranalyse sowie auf dem Einsatz innovativer Fertigungsverfahren wie der Generativen Fertigung (Additive Manufacturing). Grundlegende Kenntnisse der Werkstoffprüfung und -diagnostik ergänzen das Profil und befähigen zur Gestaltung hochmoderner Produktionsumgebungen.

Studierende entscheiden sich zu Beginn des Masterstudiums für zwei der vier Vertiefungsrichtungen und belegen alle Module innerhalb dieser gewählten Profile. Mit diesen Profilen kann nach persönlichen Interessen eine Spezialisierung für das spätere Berufsfeld stattfinden, die durch weitere Angebote im Wahlpflichtbereich ergänzt wird.

Forschung gewinnt weiter an Bedeutung

Während ursprünglich Forschung nicht zu den Aufgaben einer Fachhochschule und damit ihrer Professorinnen und Professoren gehörte, hat sich das mit der Zeit geändert. Mit der Umsetzung der Bologna-Reform und der Einführung des Masterstudiums hat vor allem der Fachbereich Elektrotechnik bei der Besetzung seiner Professuren viel Wert auf die Forschungskompetenzen gelegt. Dies führte zu einer (Wieder-)Belebung der Forschungsaktivitäten mit Rückwirkungen auf das Studium: Aktuelle Themen aus der Forschung wurden in der Lehre aufgegriffen, Forschungsprojekte boten Themen für Abschlussarbeiten, die Drittmitteleinnahmen erlaubten eine verbesserte Ausstattung der Labore. Dieses Beispiel färbte auf andere Bereiche der HTWK ab. Mittlerweile ist Forschung eine gesetzlich verankerte Aufgabe des nunmehr als Hochschulen für Angewandte Wissenschaften bezeichneten Hochschultyps. Und diese Aufgabe wird von den Professorinnen und Professoren angenommen – mit den genannten positiven Effekten für das Studium. Der Anteil von Absolventinnen und Absolventen, die nach ihrem erfolgreichen Abschluss des Masterstudiums, eine Tätigkeit als wissenschaftliche Mitarbeitende an der Fakultät oder auch anderen Forschungseinrichtungen aufnehmen, ist deutlich gewachsen. Viele streben dabei auch eine Promotion an. Doch der größere Teil der Absolventinnen und Absolventen nimmt nach dem Studium eine Tätigkeit in der Wirtschaft auf. Dort zeigt sich, dass sie gut darauf vorbereitet sind und sie schnell in den Unternehmen produktiv werden. Vorteilhaft hierfür erweisen sich Praktika und Abschlussarbeiten, die bereits in Unternehmen angefertigt wurden. Eine Bestätigung für die Qualität der Abschlüsse der heutigen Fakultät Ingenieurwissenschaften, die aus den ehemaligen Fachbereichen Elektrotechnik und Informationstechnik sowie Maschinen- und Energietechnik hervorgegangen ist, zeigen die jährlichen TOP10-Platzierungen bei der Umfrage der Wirtschaftswoche unter Personalmanagern großer deutscher Unternehmen.

Durch die Besonderheiten der Hochschulumstrukturierung nach der politischen Wende ergab sich eine sehr besondere Situation für den Neubeginn und die zukünftige Entwicklung der HTWK Leipzig. Eine technische Hochschule, die universitär aufgestellt ist und noch praktisch so agiert, startet zeitgleich eine Fachhochschulausbildung. Dass sich in den Lehrformen, Ansprüchen und Denkweisen sofort nicht viel veränderte, ist normal, vielleicht auch das Bemühen, den ursprünglichen universitären Status zu behalten oder auf längere Sicht wieder zu erlangen. Diese besondere Konstellation ist sicherlich auch Grund dafür, dass die HTWK Leipzig sich heute als die technische Hochschule in der Region Leipzig-Halle sieht, die aufgrund ihrer Leistungsfähigkeit eine fehlende Technische Universität kompensiert und einen entsprechenden Status mit den damit verbunden Rechten und Pflichten sowie die dafür notwendigen Ressourcen selbstbewusst einfordert.

Wichtige Personen

Chronologie der Rektorinnen und Rektoren

1875 - 1922 Städtische Gewerbeschule Leipzig

- 1875 - 1893 Prof. Dr. Ludwig Nieper

- 1893 - 1922 Prof. Paul Schuster

1922 - 1946 Technische Lehranstalten Leipzig mit Höherer Maschinenbauschule und Höherer Gewerbeschule

- 1922 - 1938 Oberstudiendirektor Dipl.-Ing. William Trost

- 1938 - 1945 Oberbaurat Oberstudiendirektor Dr. Ing. Johannes Kirst

- 1945 - 1946 Oberstudienrat Dr. phil. Max Hauptmann

1946 - 1952 Technikerschule für Maschinenbau und Elektrotechnik Leipzig

1952 - 1953 Fachschule für Maschinenbau und Elektrotechnik

1953 - 1956 Fachschule für Schwermaschinenbau

- 1947 - 1958 Dr.-Ing. Karl Krüger

1956 - 1964 Ingenieurschule für Schwermaschinenbau und Elektrotechnik

- 1959 - 1960 Diplom-Gewerbelehrer Alfred Halbfaß (kommissarischer Direktor)

- 1960 - 1969 Studiendirektor Dipl. Ing. Rolf Scheffler

1964 - 1965 Ingenieurschule für Maschinen- und Elektrotechnik

1965 - 1969 Ingenieurschule für Automatisierungstechnik

- 1960 - 1969 Studiendirektor Dipl. Ing. Rolf Scheffler

1969 - 1977 Ingenieurhochschule Leipzig

- 1969 - 1977 Prof. Dr. sc. techn. Detlev Schmidt

1977 - 1992 Technische Hochschule Leipzig

- 1977 - 1980 Prof. Dr. sc. techn. Kurt Fiedler

- 1980 - 1989 Prof. Dr. sc. techn. Wolfgang Altner

- 1989 - 1990 Prof. Dr. sc. techn. Dietrich Balzer

- 1990 - 1992 Prof. Dr. habil. Rolf Thiele

1992 - 2025 HTWK Leipzig

- 1992 - 2003 Prof. Dr.-Ing. Klaus Steinbock

- 2003 - 2006 Prof. Dr.-Ing. Dr. h. c. Manfred Nietner

- 2006 - 2011 Prof. Dr.-Ing. Hubertus Mielke

- 2011 Prof. Dr.-Ing. Michael Kubessa (kommissarisch)

- 2011 - 2013 Prof. Dr. rer. nat Renate Lieckfeldt

- 2013 - 2014 Prof. Dr.-Ing. Markus Krabbes (kommissarisch)

- 2014 - 2019 Prof. Dr. p.h. habil. Gesine Grande

- 2019 - 2024 Prof. Dr. rer. Pol. Mark Mietzner

- 2024 - heute Prof. Dr.-Ing. Jean Alexander Müller

Chronologie der Dekane der Fakultät „Elektrotechnik und Informationstechnik“

- 1992 - 1993 Prof. Dr.-Ing. habil. Bernd R. Oswald (Gründungsdekan)

- 1993 - 1996 Prof. Dr.-Ing. habil. Hans-Günter Woschni

- 1996 - 2001 Prof. Dr.-Ing. habil. Günter Stein

- 2001 - 2006 Prof. Dr.-Ing. habil. Detlev Roseburg

- 2006 Prof. Dr.-Ing. Matthias Sturm

- 2006 - 2011 Prof. Dr-Ing. Markus Krabbes

- 2006 - 2019 Prof. Dr.-Ing. Jens Jäkel

2019 | Zusammenschluss der Fakultäten „Maschinenbau und Energietechnik“ und „Elektrotechnik und Informationstechnik“ zur Fakultät Ingenieurwissenschaften (ING)

Chronologie der Dekane der Fakultät „Maschinenbau und Energietechnik“

- 1992 - 1993 Prof. Dr.-Ing. M. Gottschalk (Gründungsdekan)

- 1993 -1993 Prof. Dr.-Ing. habil. Klaus Thomas

- 1993 – 1997 Professorin Dr.-Ing. Regina Wege

- 1997 – 2000 Prof. Dr.-Ing. Rainer Agsten

- 2000 – 2003 Prof. Dr.-Ing. Fritz Peter Schulze

- 2003 – 2006 Prof. Dr.-Ing. Steffen Winkler

- 2006 - 2009 Prof. Dr.-Ing. Thomas Fischer

- 2009 - 2012 Prof. Dr.-Ing. Detlef Riemer

- 2012 – 2015 Prof. Dr.-Ing. Thomas Fischer (2014/15 geschäftsführend Prof. Dr.-Ing. Michael Kubessa)

- 2015 – 2019 Prof. Dr.-Ing. Mathias Rudolph

2019 | Zusammenschluss der Fakultäten „Maschinenbau und Energietechnik“ und „Elektrotechnik und Informationstechnik“ zur Fakultät Ingenieurwissenschaften (ING)

Chronologie der Dekane der Fakultät Ingenieurwissenschaften

- 2019 - 2021 Prof. Dr.-Ing. Jens Jäkel (Gründungsdekan)

- 2021 - dato Prof. Dr.-Ing. Stephan Schönfelder

Professuren an der Fakultät Ingenieurwissenschaften

- Prof. Dr.-Ing. Dr. rer. nat. Uwe Bäsel, Professur Maschinenelemente und Getriebetechnik

- Prof. Dr.-Ing. Gerold Bausch, Professur Eingebettete Systeme und Signalverarbeitung

- Prof. Dr.-Ing. Cornelius Bode, Professur Elektrische Maschinen

- Prof. Dr.-Ing. habil. Robert Böhm, Professur Leichtbau mit Verbundwerkstoffen

- Prof. Dr.-Ing. Anke Bucher, Professur Angewandte Mechanik

- Prof. Dipl.-Ing. Siegried Bülow, Honorarprofessur Projekt- und Prozessmanagement

- Prof. Dr. rer. nat. Ines Dani, Professur Generative Fertigungstechnik (ab 2025)

- Prof. Dr.-Ing. Faouzi Derbel, Professur Smart Diagnostik und Online Monitoring

- Prof. Dr.-Ing. Mirco Fuchs, Professur Smart Diagnostik und Online Monitoring

- Prof. Dr. rer. nat. habil. Alfons Geser, Professur Angewandte Informatik (bis 2025)

- Prof. Dr.-Ing. Tobias Göpfert, Professur Angewandte Thermodynamik (ab 2025)

- Prof. Dr. rer. nat. Martin Gürtler, Professur Produktions- und Logistiksysteme

- Prof. Dr.-Ing. Winfried Hähle, Professur Elektrotechnik im Maschinenbau (bis 2024)

- Prof. Dr. rer. nat. Ingo Hartmann, Professur Umwelttechnik

- Prof. Dr.-Ing. Thomas Hartmann, Honorarprofessur Lüftungs- und Klimatechnik

- Prof. Dr.-Ing. Andreas Hebestreit, Professur Mess- und Sensortechnik (bis 2024)

- Prof. Dr.-Ing. Tilo Heimbold, Professur Prozessleittechnik und Prozessführung

- Prof. Dr.-Ing. Robert Huhn, Professur Gas- und Wärmenetze

- Prof. Dr.-Ing. Jens Jäkel, Professur Systemtheorie und Mechatronik

- Prof. Dr.-Ing. Uwe Jung, Professur Kraftwerkstechnik und Energiewirtschaft

- Prof. Dr.-Ing. Thomas Komma, Professur Leistungselektronik und elektrische Antriebssysteme

- Prof. Dr.-Ing. Ingo Kraft, Professur Thermodynamik (bis 2024)

- Prof. Dr.-Ing. habil. Marco Krondorf, Professur Nachrichtentechnik

- Prof. Dr.-Ing. Matthias Laukner, Professur Elektromedizinische Technik und Grundlagen der Elektrotechnik

- Prof. Dr.-Ing. Carsten Leu, Professur Elektrische Energieversorgung und Hochspannungstechnik

- Prof. Dr. rer. med. habil. Thomas Neumuth, Honorarprofessur Informationssysteme in der Medizintechnik

- Prof. Dipl.-Ing. Winfried Pinninghoff, Honorarprofessur Coaching und Fundraising in der Ingenieurausbildung

- Prof. Dr.-Ing. Andreas Pretschner, Professur Prozessinformatik

- Prof. Dr.-Ing. Hendrik Richter, Professur Regelungstechnik

- Prof. Dr.-Ing. Detlef Riemer, Professur Mechatronik im Maschinenbau

- Prof. Dr.-Ing. Paul Rosemann, Professur Werkstofftechnik

- Prof. Dr.-Ing. Mathias Rudolph, Professur Industrielle Messtechnik

- Prof. Dr.-Ing. René Sallier, Professur Elektronik und Analoge Schaltungstechnik

- Prof. Dr.-Ing. Thomas Schmertosch, Honorarprofessur Komponenten der Automatisierungstechnik

- Prof. Dr.-Ing. Jens Schneider, Professur Vernetzte Energiesysteme

- Prof. Dr.-Ing. Stephan Schönfelder, Professur Simulation energetischer und technischer Systeme

- Prof. Dr.-Ing. Eckhard Scholz, Professur Softwaretechnik, CAD im Maschinenbau (bis 2025)

- Prof. Dr.-Ing. Fritz Peter Schulze, Professur Werkzeugmaschinen und Fertigung (bis 2024)

- Dr.-Ing. Konstantin Weise, Vertretungsprofessur Grundlagen der Elektrotechnik

- Prof. Dr.-Ing. habil. Klaus Wozniak, Professur Fluidenergiemaschinen und Regenerative Energien (bis 2025)

- Prof. Dr.-Ing. Johannes Zentner, Professur Konstruktion

Professuren, die Stand 2025 noch nicht besetzt sind bzw. pausieren:

- Professur CAD und erweiterte digitale Methoden im Maschinenbau

- Professur Elektrische Energiespeichersysteme und Grundlagen der Elektrotechnik

- Professur Gebäudeautomation

- Professur Informationssysteme

- Professur Strömungsmechanik und Fluidenergiemaschinen

- Professur Technische Informatik und Echtzeitsysteme

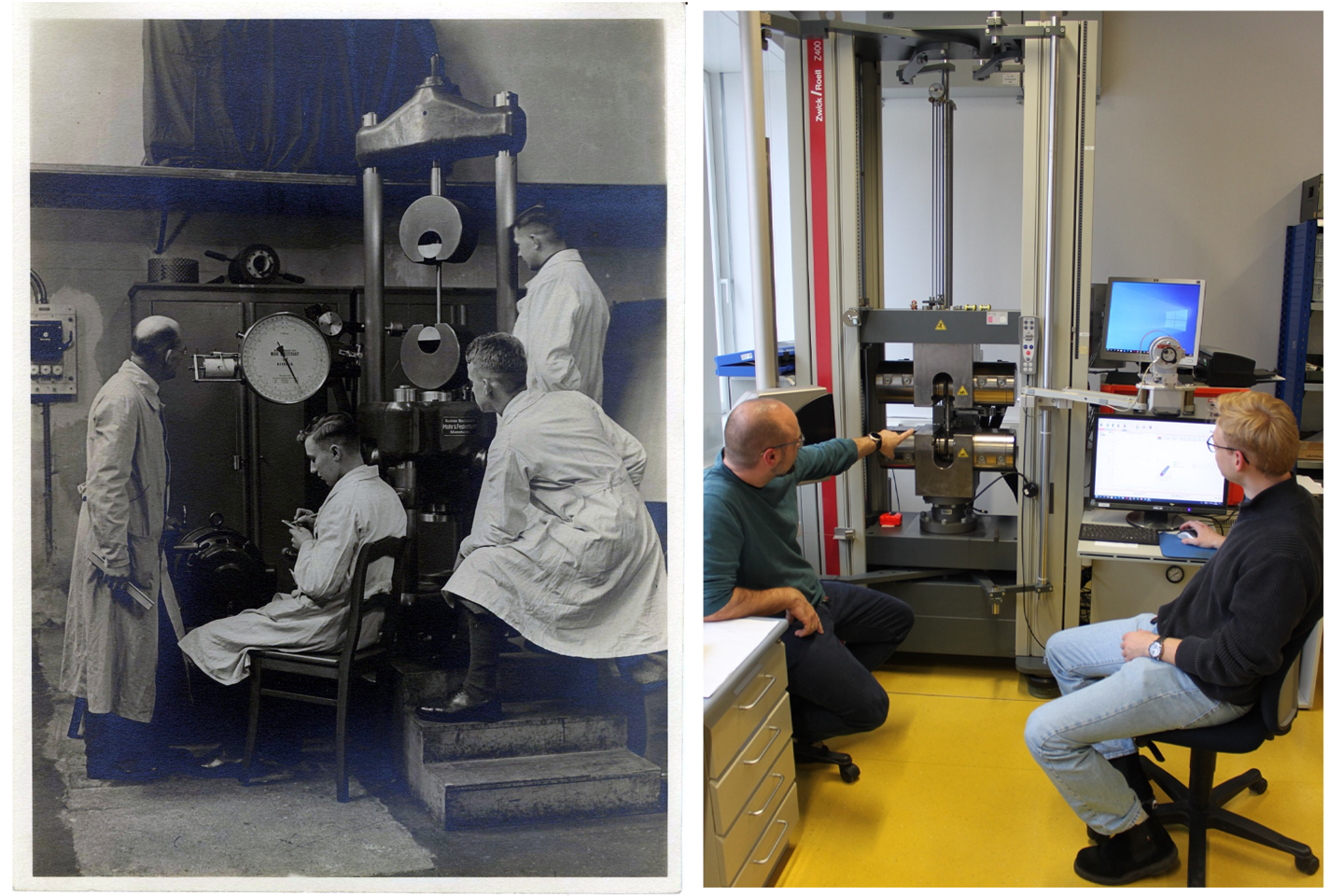

Studium damals und heute | Ein Bildvergleich

Elektrotechnisches Labor

Zugversuche im Maschinenbau

_ __

Abbildung 16 (rechts): Zugversuche 2025, Prof. Paul Rosemann (links) © HTWK Leipzig

Versuche in der Energietechnik

Die Forschungsprofile der Fakultät Ingenieurwissenschaften

Die Fakultät Ingenieurwissenschaften der HTWK Leipzig verfügt über ein breit gefächertes Forschungsprofil, das sich zentralen Zukunftsthemen sowie den herausfordernden Problemen zukünftiger Technologien widmet. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Fakultät verbinden in den sieben Forschungsschwerpunkten der Fakultät ihr Grundlagenwissen mit anwendungsnaher Entwicklung und leisten so einen wichtigen Beitrag zur Innovationskraft von Wirtschaft und Gesellschaft.

Advanced Materials

Im Forschungsfeld Advanced Materials steht die Entwicklung, Untersuchung und Bewertung moderner Werkstoffe im Vordergrund. Verbund- und Hybridmaterialien werden auf ihre strukturelle Integrität, ihr Degradationsverhalten und ihre Lebensdauer hin analysiert, wobei Schadensmechanismen und Materialdiagnostik eine zentrale Rolle spielen. Dabei rückt zunehmend auch die nachhaltige Nutzung in den Blick: Komponenten wie ausgediente Rotorblätter von Windkraftanlagen oder alternative Werkstoffe im Bauwesen werden auf ihre Weiterverwendbarkeit geprüft und in neue Anwendungszusammenhänge integriert. Ergänzend werden multifunktionale Materialsysteme erforscht, die neben ihrer Tragfähigkeit zusätzliche Funktionen übernehmen können, etwa sensorische Eigenschaften für ein Structural-Health-Monitoring.

Power & Electronics

Der Schwerpunkt Power & Electronics widmet sich der gesamten Bandbreite elektrischer Energie- und Antriebstechnik. Von der Hochspannungstechnik über die Leistungselektronik bis zur Halbleiter- und Schaltungstechnik reichen die Themen, die von zentraler Bedeutung für die Energieversorgung und Mobilität von morgen sind. Innovative Ansätze zur Simulation magnetischer Felder, zur Modellierung komplexer Systeme oder zur Einkopplung hochfrequenter Energie in Materialien werden ebenso verfolgt wie die Entwicklung von Stromversorgungen und elektrischen Maschinen im Hochleistungsbereich. Mit dieser Expertise trägt der Forschungsbereich maßgeblich zur Stabilität und Effizienz zukünftiger Energiesysteme bei.

Process Automation & IIoT

Im Schwerpunkt Process Automation & IIoT entstehen Lösungen für die digitale und vernetzte Industrie. Die Arbeiten reichen von intelligenter Sensorik über industrielle Kommunikation bis zu robotischen Assistenzsystemen. Im Mittelpunkt stehen cyber-physische Systeme und das Industrial-Internet-of-Things, die als Schlüssel für eine flexible, sichere und effiziente industrielle Kommunikation gelten. Themen wie die virtuelle Inbetriebnahme von Automatisierungsanlagen, simulationsgestützte Verfahren und die Entwicklung kooperativer Robotiksysteme zeigen, wie praxisorientierte Forschung den Weg in die Industrie 4.0 und darüber hinaus ebnet.

Robotics, Control & AI

Der Forschungsschwerpunkt Robotics, Control & AI bündelt Expertise in Regelungstechnik, Robotik und Künstlicher Intelligenz. Neben klassischen Methoden der modellprädiktiven Regelung und Optimierung spielen maschinelles Lernen, eingebettete KI-Systeme und Computer Vision eine zentrale Rolle. Die Anwendungen reichen von der Mensch-Roboter-Kollaboration in industriellen Prozessen über adaptive Assistenzsysteme bis hin zu KI-gestützter Bild- und Videoanalyse in Sport, Medizin und Gesundheit. Projekte zur automatischen Bewegungsanalyse oder zur nichtinvasiven Diagnostik zeigen, wie wissenschaftliche Methoden in praxisnahe Lösungen für Wirtschaft und Gesellschaft überführt werden.

Sensors & Signals

Der Schwerpunkt Sensors & Signals konzentriert sich auf die Erfassung, Verarbeitung und Übertragung von Daten. Eingebettete Systeme und IoT-Lösungen bilden die Basis für Anwendungen, die von industrieller Kommunikation bis hin zur medizinischen Diagnostik und Satellitenkommunikation reichen. Neben Funksystemen und Antennenmodellierung stehen biomedizinische Sensorik und Biosignalverarbeitung im Vordergrund: Verfahren zur robusten Vitaldatenerfassung, kamerabasierte Methoden oder KI-gestützte Algorithmen eröffnen neue Möglichkeiten in Sport, Gesundheit und Alltag. Ergänzt wird dies durch Arbeiten zur Unsicherheits- und Sensitivitätsanalyse komplexer Systeme, die die Zuverlässigkeit und Robustheit der Technologien sichern.

Smart Design & Simulation

Im Forschungsschwerpunkt Smart Design & Simulation werden digitale Methoden in der Produktentwicklung eingesetzt, um komplexe Systeme effizienter und nachhaltiger zu gestalten. Verfahren wie Computer-Aided Engineering, FEM- oder CFD-Simulationen und digitale Zwillinge ermöglichen die Analyse und Optimierung mechanischer, elektromechanischer und mechatronischer Konstruktionen. Reverse-Engineering, Scantechnologien oder Anwendungen in Exoskeletten und Antriebssystemen zeigen den breiten Einsatz dieser Ansätze. Mit Circular-Design und Kreislaufwirtschaft wird zudem der Gedanke einer ressourcenschonenden Produktentwicklung konsequent aufgegriffen.

Smart Energy & Environment

Die Forschung im Schwerpunkt Smart Energy & Environment stellt sich den Herausforderungen von Klimawandel, Energiewende und Ressourcenschonung. Erneuerbare Energiesysteme, Energieeffizienzsteigerungen und intelligente Netze werden ebenso untersucht wie die Entwicklung von Strategien zum Energie- und Umweltmonitoring. Methoden des Life-Cycle-Assessment helfen, die ökologischen Auswirkungen neuer Technologien zu bewerten. Ein besonderer Fokus liegt auf der Stabilität und Flexibilität von Energiesystemen, etwa durch die Steuerung dezentraler Energiezellen oder den Aufbau intelligenter Gebäudeinfrastrukturen. Hierbei werden praxisnahe Ansätze entwickelt, die eine zuverlässige Versorgung unterstützen und zugleich einen Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung leisten.

Diese sieben Forschungsschwerpunkte bilden in Summe das wissenschaftliche Profil der Fakultät Ingenieurwissenschaften. Sie zeigen die ganze Bandbreite ingenieurwissenschaftlicher Kompetenz – von Materialien über Energie- und Informationssysteme bis hin zu Robotik und Künstlicher Intelligenz. Die enge Kooperation mit Unternehmen und Forschungseinrichtungen gewährleistet, dass die Ergebnisse nicht nur in der akademischen Welt, sondern auch in der Praxis Wirkung entfalten. So trägt die Fakultät dazu bei, technologische Innovationen im Dienst einer nachhaltigen, sicheren und zukunftsfähigen Gesellschaft voranzubringen.

Veranstaltungen zum 150jährigen Jubiläum Städtische Gewerbeschule Leipzig

Festveranstaltung 150 Jahre Städtische Gewerbeschule Leipzig

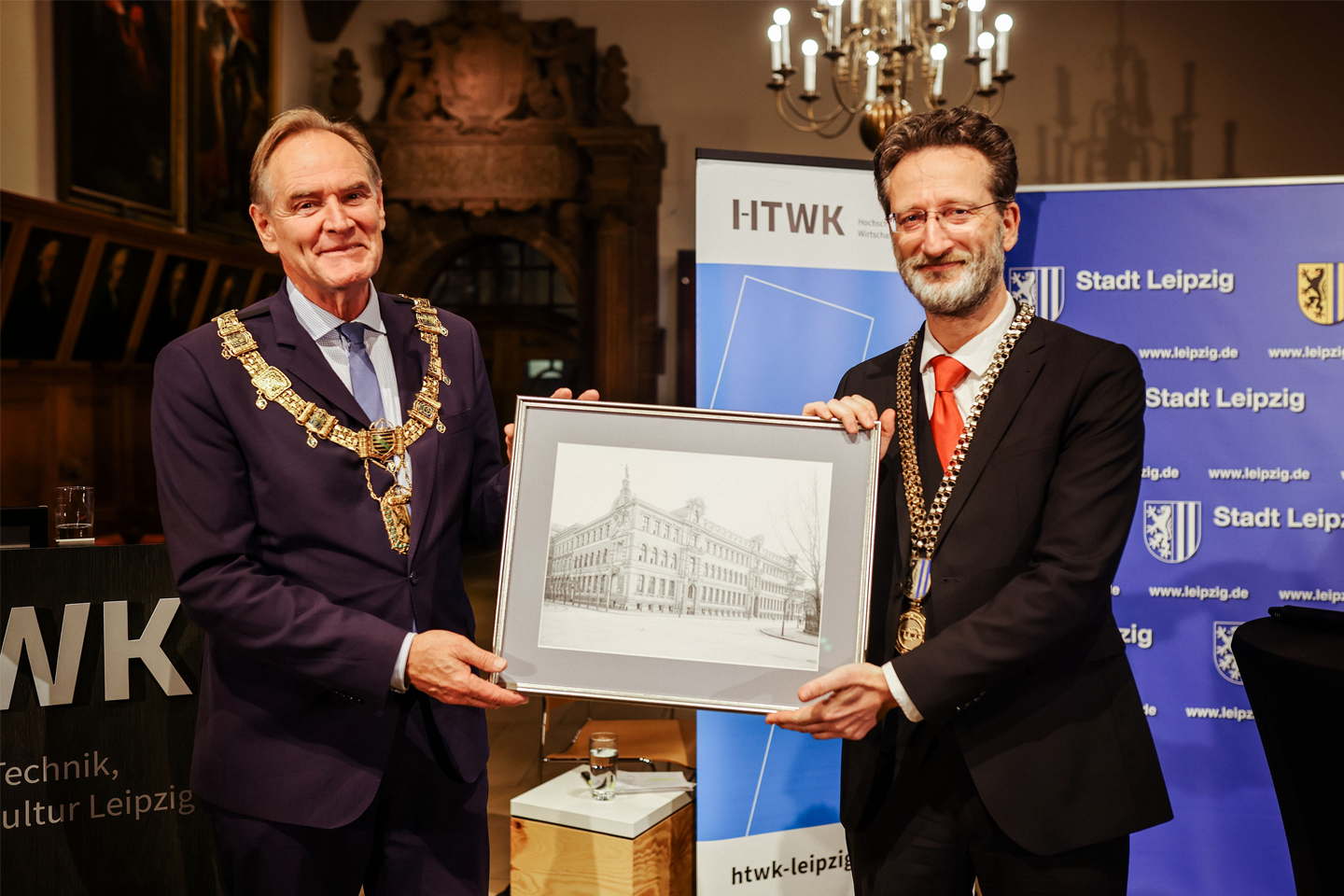

21. Oktober 2025 | Altes Rathaus, Festsaal

Die gemeinsame Festveranstaltung der HTWK Leipzig mit der Stadt Leipzig würdigt das Jubiläum der Städtischen Gewerbeschule Leipzig. Passend zu diesem Anlass wird in dem feierlichen Rahmen auch die erneuerte Kooperationsvereinbarung zwischen der HTWK Leipzig und der Stadt Leipzig vom Oberbürgermeister Burkhard Jung und HTWK-Rektor Prof. Dr.-Ing. Jean-Alexander Müller unterzeichnet.

Gleichzeitig wollen HTWK und Stadt das Jubiläum zum Anlass nehmen, den Wissens- und Innovationstransfer zwischen der HTWK Leipzig und dem Wirtschaftsstandort im Spiegel aktueller technologischer und wirtschaftlicher Entwicklungen zu reflektieren. Das geschieht im Rahmen einer Podiumsdiskussion mit Personen aus Politik, Wirtschaft und Hochschule zu dem Thema „Was ist eine zukunftsfähige Ausbildung? – Herausforderungen an Hochschule und Wirtschaft durch die Transformation von Berufsbildern".

Redebeiträge

- Begrüßung | Prof. Dr.-Ing. Stephan Schönfelder, Dekan Fakultät Ingenieurwissenschaften HTWK Leipzig

- Festvortrag | Prof. Dr. phil. Dirk Schaal, Honorarprofessor für Industriekultur und Wirtschaftsarchive, Fakultät Informatik und Medien HTWK Leipzig

- Grußwort | Burkhard Jung, Oberbürgermeister Stadt Leipzig

- Impulsvortrag | Prof. Dr.-Ing. Jean-Alexander Müller, Rektor HTWK Leipzig

Podiumsdiskussion

- Prof.in Dr.in Heike Graßmann (Staatssekretärin SMWK)

- Petra Peterhänsel (BMW Group)

- Mandy Baum (VNG Stiftung)

- Bürgermeister Clemens Schülke

- Thomas Kralinski (Staatssekretär SMWA)

- Prof. Dr.-Ing. Stephan Schönfelder (Dekan Fakultät Ingenieurwissenschaften HTWK Leipzig)

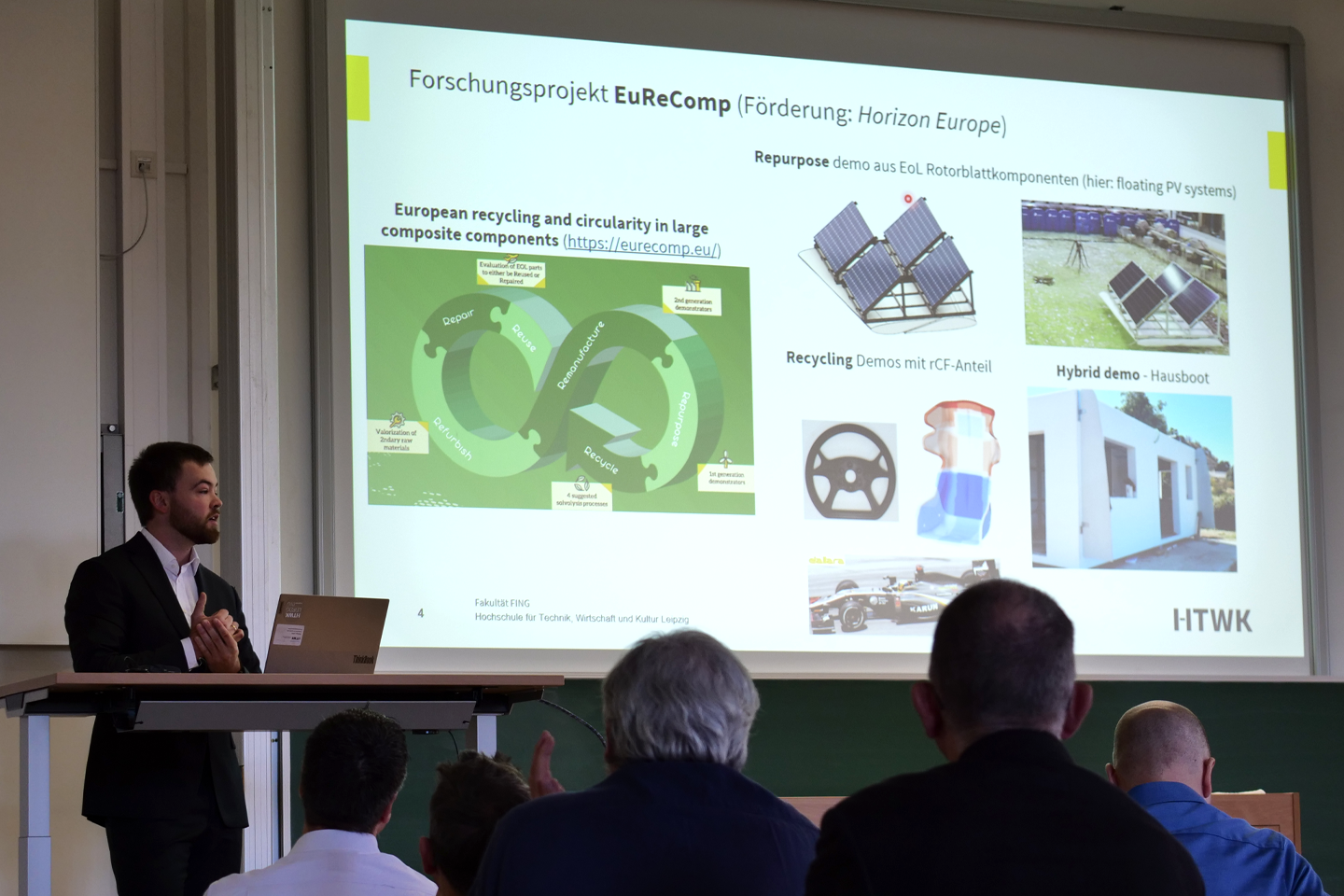

Wissenschaftskolloquium | Aktuelle Forschung an der HTWK Leipzig in der Fakultät Ingenieurwissenschaften

22. Oktober 2025 | Wiener-Bau, Hörsaal WI201

Programm

Vortragsreihe 1 | 09.00 - 10.30 Uhr

Eröffnung des Kolloquiums | Prof. Stephan Schönfelder, Dekan Fakultät Ingenieurwissenschaften

Process Automation & IIoT

- Messungen am Körper zur Bestimmung der Lungenfunktionen | M.Sc. Moritz Thümmler; Team Prof. Andreas Pretschner

- AS-Interface - roter Faden zur Forschung und Entwicklung am ASi in unserem Hause von 1992 an bis jetzt | M.Eng. Dipl.-Ing. Tobias Rudloff; Team Prof. Tilo Heimbold

Robotics, Control & AI

- Verbesserung der Wettkampfanalyse im Kanu-Rennsport mithilfe von Maschinellem Lernen | M.Sc. Daniel Matthes; Team Prof. Mirco Fuchs

- Einsatz von Reinforcement Learning für die Steuerung mobiler Roboter in der Logistik | M.Eng. Eric Elbing; Team Prof. Martin Gürtler

Advanced Materials

- Kreislaufwirtschaft mit Faserverbundwerkstoffen - Wiederverwertung von Großstrukturen wie Windkraftrotorblättern | M.Eng. M.A. Philipp Johst; Team Prof. Robert Böhm

Vortragsreihe 2 | 11.00 - 12.30 Uhr

Sensors & Signals

- Satellitengestützte Tierortung mittels ultra-leichtgewichtiger Tags | Moritz Hündorf und Prof. Marco Krondorf

- Blutdruckmessung mittels Mikrofonmethode unter Bewegungsbedingungen | Belá Schroth; Team Prof. Matthias Laukner

- Elektrisch leitfähige Strukturen und ihre Einflüsse auf die Ausbreitung von elektromagnetischen Wellen | M.Sc. Jens Voigt; Team Prof. René Sallier, Prof. Tilo Heimbold

Power & Electronics

- Leistungselektronischer Konzeptvergleich für modulare bidirektionale Hochleistungsladesäulen im Megawatt-Bereich | M.Sc. Bela Truschenski; Team Prof. Thomas Komma

- Raumladungen in Hochspannungsisoliersystemen leistungselektronischer Bausteine zur Nutzung regenerativer Energie | Pavel Pichugin; Team Prof. Carsten Leu

Vortragsreihe 3 | 13.30 - 15.00 Uhr

Smart Energy & Environment

- Solarforschung in der Anwendung | M.Eng. Ludwig Ostertag/Bruno Schneider/M.Eng. Thomas Wendt; Team Prof. Mathias Rudolph

- Smart Building Forschung an der Fakultät Ingenieurwissenschaften | M.Eng. Martin Hafemann; Team Prof. Gero Guzek

- Langfristszenarien des deutschen Strommarktes unter Nutzung eines Python-basierten Merit-Order-Modells | M.Sc. Anna Luna Hofmann; Team Prof. Jens Schneider

Smart Design & Simulation

- Strömungsmechanische Simulationen zur Desinfektionsleistung von UV-C Luftentkeimern für übliche Atemwegserreger | Dr. Florian Wallburg; Team Prof. Stephan Schönfelder

- Anwendung der digitalen Rekonstruktion im Maschinenbau | M.Eng. Christian Döpel/M.Eng. Moritz Leo Neubert; Team Prof. Johannes Zentner

Ringvorlesung IngenieurInnovation

Öffentliche Ringvorlesung mit anschließender Diskussion

Im Rahmen der öffentlichen Ringvorlesung des Studium generale an der HTWK Leipzig widmen sich die ersten beiden Vorträge am 22. Oktober 2025 und am 29. Oktober 2025 der Städtischen Gewerbeschule Leipzig. Die Vorträge finden daher im historischen Gebäude Wiener-Bau statt.

Historischer Vortrag | 22. Oktober 2025

17.15 bis 18.45 Uhr | Von der Städtischen Gewerbeschule zur Fakultät Ingenieurwissenschaften der HTWK Leipzig - 150 Jahre technische Bildung, Prof. Dr.-Ing. Jens Jäkel - Studiendekan Fakultät ING

Historischer Vortrag | 29. Oktober 2025

17.15 bis 18.45 Uhr | Die elektrotechnischen Vereine und die technische Bildung in Leipzig, Dr. Jens Jannasch - VDE Verband Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V.