Das Studium an der Fakultät Ingenieurwissenschaften

An der Fakultät Ingenieurwissenschaften (ING) können die akkreditierten Studiengänge Elektrotechnik und Informationstechnik, Energie- Gebäude- und Umwelttechnik sowie Maschinenbau als Bachelor, teils kooperativer Bachelor sowie Master studiert werden.

Inhaltsnavigation:

- EIT | Elektrotechnik und Informationstechnik

- EGU | Energie-, Gebäude- und Umwelttechnik

- MB | Maschinenbau

Das 6-semestrige Bachelorstudium an der Fakultät ING bietet eine Einführung in die Methoden zur technischen Lösung ingenieurwissenschaftlicher Problemstellungen, wobei die Studierenden die Fähigkeit zu selbstständigem, ingenieurmäßigem Denken und Handeln erwerben. Basierend auf einer breiten naturwissenschaftlichen und ingenieurtechnischen Grundlagenausbildung können Studierende Schwerpunkte ihrer beruflichen Ausrichtungen durch spezifische fachliche Vertiefungsrichtungen wählen.

Im Anschluss an ein Bachelorstudium kann das Masterstudium absolviert werden, das sich durch wissenschaftlichen Anspruch sowie Anwendungsbezogenheit auszeichnet. In einer 4-semestrigen Regelstudienzeit erfolgt eine Verbreiterung und theoretische Vertiefung der Fähigkeiten und Fertigkeiten als Voraussetzung für eine stärkere forschungs- und entwicklungsorientierte Tätigkeit.

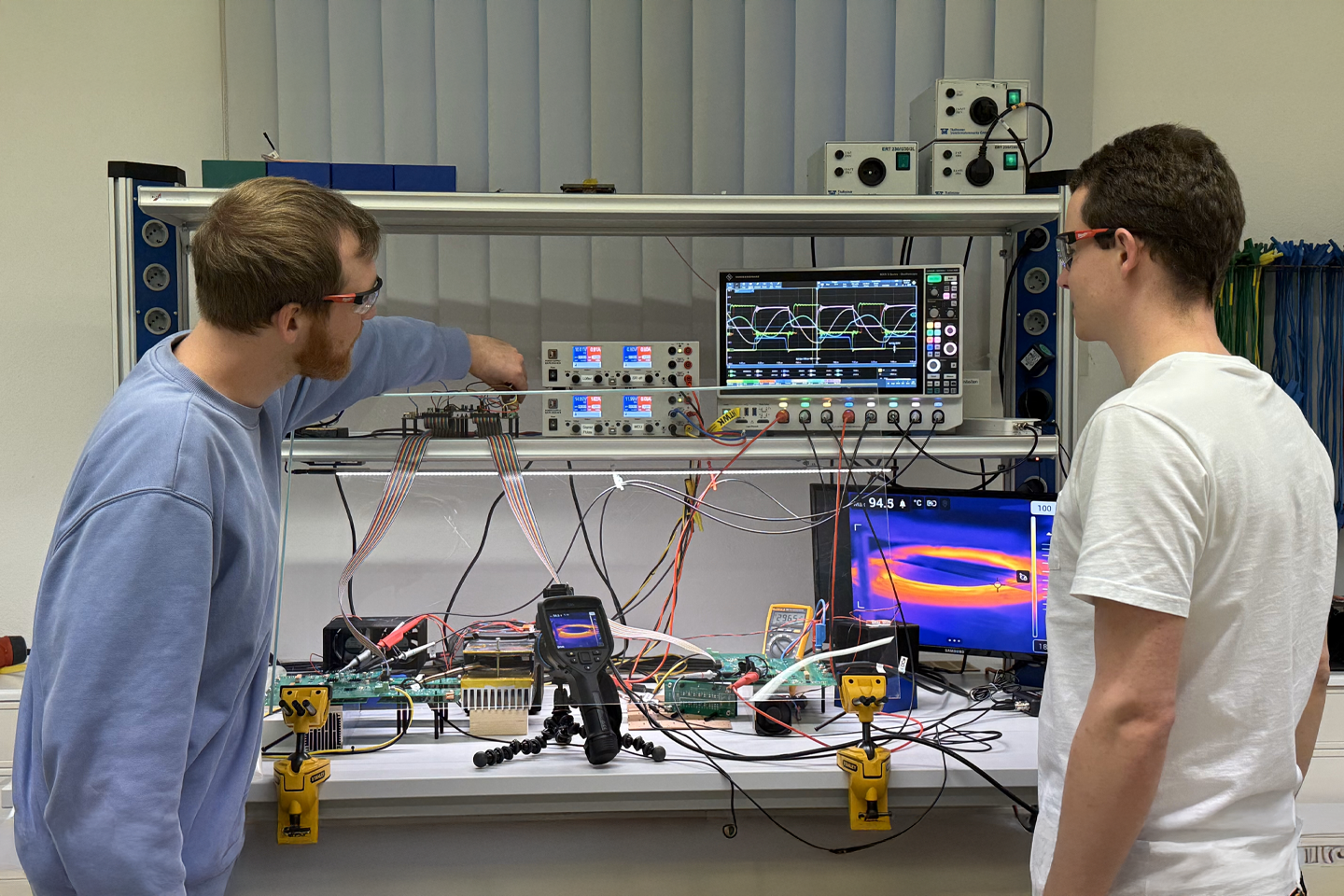

EIT | Elektrotechnik und Informationstechnik

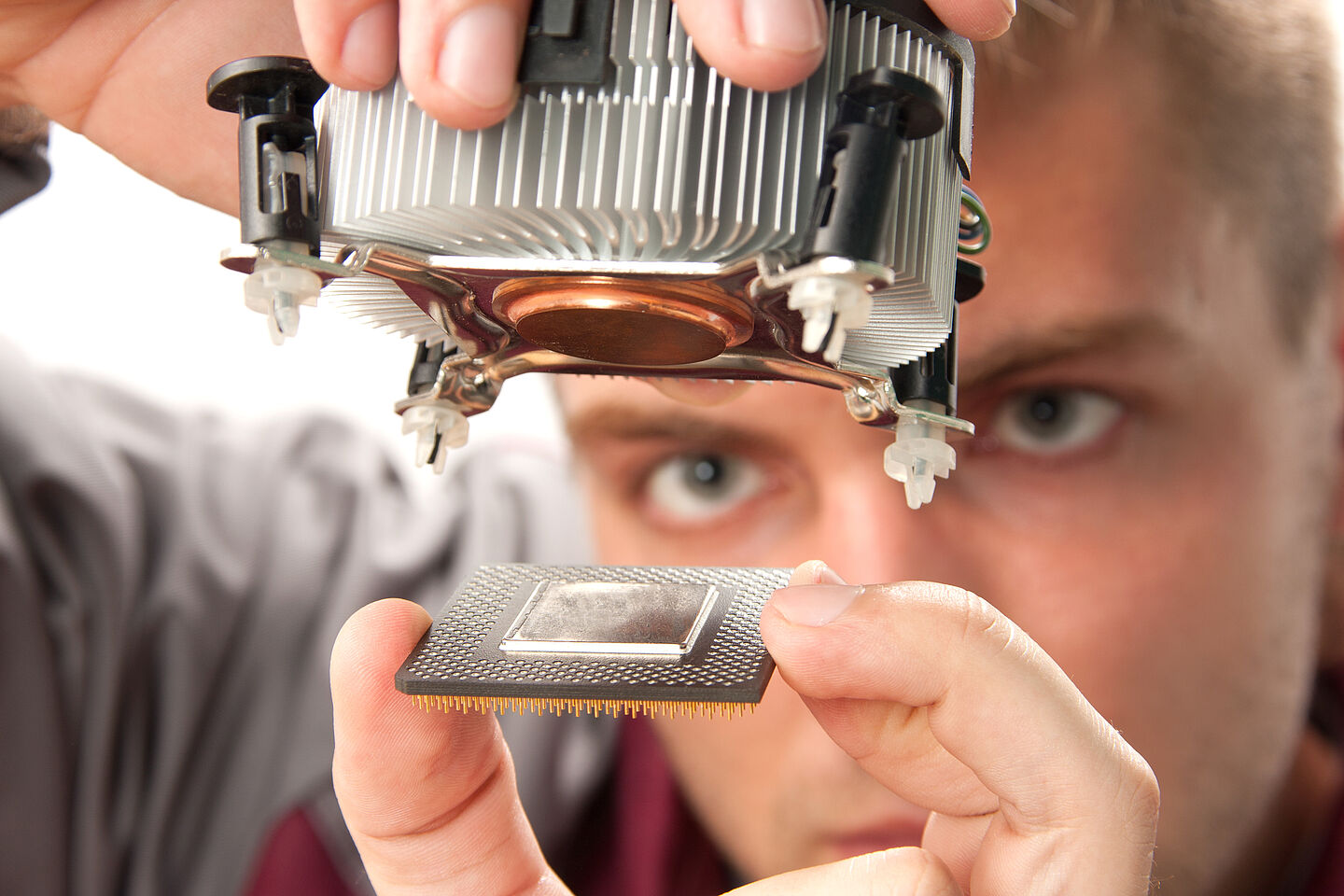

Elektrotechnik und Informationstechnik ist eine sehr vielfältige Ingenieurdisziplin mit einem extrem breiten Anwendungspotential. Die Nutzung erneuerbarer Energie forciert die Elektrifizierung in vielen Bereichen der Industrie, der Mobilität und der Gebäudeenergieversorgung. Parallel erleben wir die Digitalisierung und die zunehmende Vernetzung im privaten Umfeld wie auch in der Wirtschaft und Verwaltung. Damit steigt die Bedeutung der Elektrotechnik und Informationstechnik. Hierfür steht das Leitbild der All Electric Society. Aufgaben für Ingenieurinnen und Ingenieuren der Elektrotechnik und Informationstechnik finden sich im Lebenszyklus vielfältiger Systeme - von den ersten Ideen über die Entwicklung, Herstellung, Inbetriebnahme, Wartung bis hin zum Recycling. Diese Systeme können beispielsweise leistungselektronische Wandler für die Einspeisung regenerativer Energien in das Energienetz, Medizingeräte zur Überwachung von Vitalparametern, mobile Roboter in einem Warenlager oder Steuerungen an einer Werkzeugmaschine sein. Alle diese Systeme sind dadurch gekennzeichnet, dass für ihre Funktion neben der mechanischen und elektrischen Hardware Informationsverarbeitung und damit Software essentiell ist.

Aufgrund der Vielfalt der Aufgaben und Systeme spezialisieren sich Ingenieurinnen und Ingenieuren der Elektrotechnik und Informationstechnik während ihrer Berufstätigkeit und legen dafür in ihrem Studium bereits die Basis.

Bachelor

Das Bachelorstudium Elektrotechnik und Informationstechnik vermittelt zunächst in den ersten drei Semestern die notwendigen mathematisch-naturwissenschaftlichen Grundlagen einschließlich der Informatik sowie die Grundlagen der Disziplin Elektrotechnik und Informationstechnik. Dieses Grundstudium soll darüber hinaus sicherstellen, dass man nach erfolgreichen Abschluss breit einsetzbar ist und sich in verschiedene Berufsfelder einarbeiten kann. Ab dem vierten Semester steht eines von vier Studienprofilen zur Wahl:

- Automatisierungstechnik

- Elektrische Energietechnik

- Elektronische Schaltungstechnik und Signalverarbeitung

- Informationstechnik/Automatisierungssysteme

Im Profil Automatisierungstechnik stehen die Methoden und Systeme im Fokus, die nötig sind, technische Prozesse zu automatisieren, z.B. Mess- und Sensortechnik, Regelungs- und Steuerungstechnik, Prozessleitsysteme und Robotik, aber auch die Prozessmodellierung und Simulation. Das Profil Elektrische Energietechnik beinhaltet die Themen Übertragung und Wandlung elektrischer Energie, Leistungselektronik sowie elektrische Maschinen wie Generatoren und elektrische Antriebe. Im Profil Elektronische Schaltungstechnik und Signalverarbeitung beschäftigt man sich mit analoger und digitaler Schaltungstechnik als Hardwarebasis und mit Methoden zur Signalverarbeitung und ihrer Anwendungen in der Kommunikationstechnik oder der Medizintechnik. Das Profil Informationstechnik/Automatisierungssysteme fokussiert auf Informations- und Kommunikationstechnik mit der Anwendung in der Automatisierung von Geräten, Maschinen und Anlagen, wobei methodische Schwerpunkte mit dem Profil Automatisierungstechnik geteilt werden.

In diesen Profilen erfolgt eine erste Spezialisierung auf ein Berufsfeld. Darüber hinaus erlauben Wahlpflichtmodule sich weitere Gebiete zu erschließen oder zu vertiefen, z.B. aktuelle Themen wie Maschinelles Lernen und Computer Vision. Für das Bachelorstudium ist typisch, dass man Konzepte und Methoden zunächst kennenlernt und durch Übungen und Praktika oder auch Projektarbeiten lernt, sie zu beherrschen und anzuwenden.

Master

Mit dem Masterstudium Elektrotechnik und Informationstechnik sollen die Absolventinnen und Absolventen befähigt werden, anspruchsvolle Aufgaben, z.B. in Forschung und Entwicklung, auf in einer gewählten Spezialisierung übernehmen zu können. Es soll darüber hinaus auf eine weitere wissenschaftliche Qualifikation vorbereiten. Zur Wahl stehen drei Studienprofile.

Studienprofil | Elektrische Energietechnik

Vermittelt werden Spezialkenntnisse auf den Gebieten Elektrophysik, elektrische Anlagen und Netze, Leistungselektronik und elektrische Antriebssysteme einschließlich der Theorie elektrischer Maschinen sowie technische Diagnostik.

Studienprofil | Elektronische Schaltungstechnik und Signalverarbeitung

Hier werden die Kenntnisse in der Schaltungstechnik, der Biosignalverarbeitung und der Nachrichtentechnik vertieft. Darüber hinaus beschäftigen sich die Studierenden mit der Anwendung von Computer Vision und maschinellem Lernen auf eingebetteten Systemen.

Studienprofil | Automatisierungstechnik

In diesem Profil werden Methoden und Werkzeuge für den Entwurf und die Realisierung von Automatisierungssystemen für verschiedene Industriebranchen vermittelt. Die Studierenden beschäftigen sich unter anderem mit Regelungstheorie und numerischen Methoden, Systems Engineering, verteilten Systemen in der Automatisierung sowie Factory Automation.

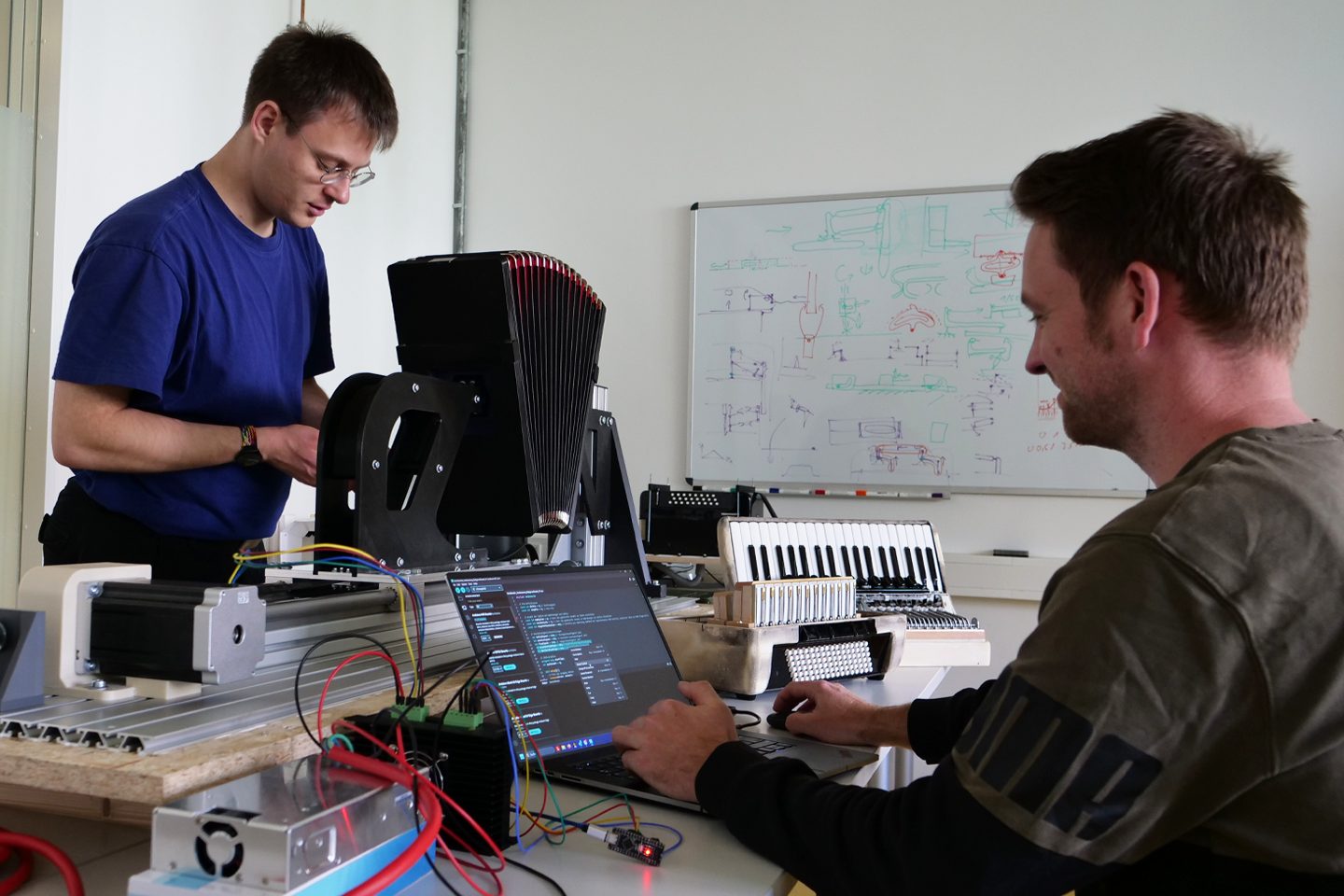

Weiterhin erlaubt ein großer Wahlpflichtbereich eigene Interessensschwerpunkte zu setzen. Für das Masterstudium ist die Bearbeitung von Projekten typisch. Dabei erarbeiten sich die Studierenden neues Wissen, recherchieren Informationen und entwickeln Lösung für praxisnahe Aufgabenstellungen, die nicht selten im Zusammenhang mit Forschungs- und Entwicklungsprojekten an Fakultät stehen.

EGU | Energie-, Gebäude- und Umwelttechnik

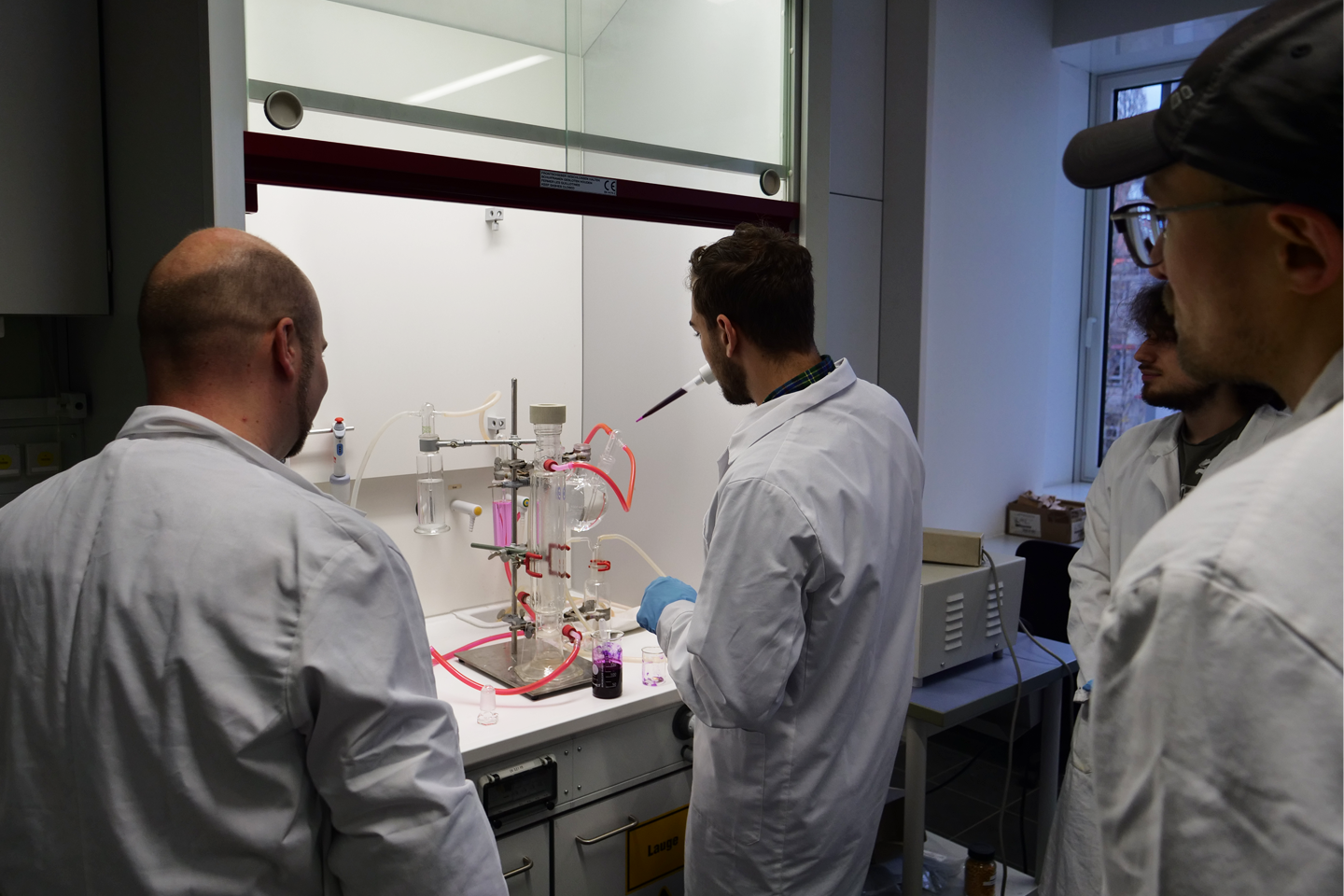

Der Studiengang Energie-, Gebäude- und Umwelttechnik vereint zentrale ingenieurwissenschaftliche Spezialisierungen: Energieversorgung, Technische Gebäudeausrüstung und Verfahrenstechnik. Ursprünglich aus dem Maschinenbau hervorgegangen, hat sich die Energietechnik zu einer eigenständigen ingenieurtechnischen Fachdisziplin entwickelt. Der fortschreitende Klimawandel führt zur gemeinsamen Fragestellung der Abkehr von fossilen Energieträgern hin zur Nutzung nachhaltiger Energien. Der Fokus liegt dabei auf den thermischen energietechnischen Prozessen der Energieversorgung mit den drei Säulen Energiebereitstellung, -verteilung und -nachfrage. Die Aufgaben reichen dabei von der dezentralen Versorgung einzelner Gebäude und Quartiere bis hin zu komplexen Systemen auf nationaler und europäischer Ebene. Durch die fortschreitende Elektrifizierung entstehen zunehmend Schnittmengen zur elektrischen Energietechnik. Ingenieurinnen und Ingenieure stehen vor der Herausforderung, komplexe Systeme zur Energieerzeugung und -nutzung zu gestalten, welche verfahrenstechnische Energiewandlungsprozesse effizient integrieren. Ziel ist die Lösung entscheidender Fragen für eine effiziente, erneuerbare und sichere Energieversorgung der Zukunft. Dieser Studiengang bildet Studierende gezielt für diese Schlüsselaufgaben aus. Die beruflichen Einsatzgebiete sind vielfältig und reichen von Netzbetreibern und Energieversorgern über Ingenieurbüros der Gebäudetechnik bis hin zur Forschung und Entwicklung in der Energietechnik.

Bachelor

Das 6-semestrige Bachelorstudium beginnt mit den naturwissenschaftlichen und ingenieurwissenschaftlichen Grundlagen in den ersten drei Semestern. Dabei sind Grundzüge aus dem Maschinenbaustudium erkennbar, wobei in der Energietechnik die Schwerpunkte Thermodynamik und Strömungsmechanik schnell in der Vordergrund rücken. Weiterhin ist als Vorbereitung auf die Fächer der Verfahrenstechnik eine umfassendere Chemieausbildung angelegt. Im vierten und fünften Semester kann dann, durch eine breite Auswahl an Wahlplichtangeboten, die Ausbildung in den Bereichen Energietechnik, Gebäudetechnik oder Umwelttechnik vertieft werden.

Master

Das Masterstudium, eingeteilt in vier Semester, ermöglicht die weitere Vertiefung in Spezialgebiete und befähigt im Beruf zur höheren Tätigkeiten im Bereich Forschung und Entwicklung sowie Leitungspositionen. Gerade auch die wissenschaftliche Ausbildung steht im Mittelpunkt des Masterstudienganges. Neben weiteren grundlegenden Fächern der numerischen Mathematik und Simulationsmethoden kann aus den folgenden Profillinien gewählt werden:

Studienprofil | Regenerative Energien

Die Profilinie Regenerative Energien befasst sich mit der Energiebereitstellung aus nachhaltiger Energie aus Umweltquellen. Der Fokus liegt auf der technischen Auslegung und dem Betrieb von Anlagen zur Wind- und Wasserkraft, der Umwandlung solarer Einstrahlung in elektrische und thermische Energie sowie die Energiegewinnung aus Biomasse, einschließlich Biogastechnologie.

Studienprofil | Energiesystemtechnik

Die Profillinie Energiesystemtechnik befasst sich mit der Energieverteilung in Energienetzen auf verschiedenen Größenordnungen, von Microgrids bis zum Gasnetz. Neben den technischen Aspekten wird hier die Brücke bis zur Energiewirtschaft geschlagen, immer mit Wärme als primären Energieträger. Methoden zur Netzsimulation runden das Angebot ab und bilden für die aktuellen Anforderungen in diesem Fachbereich aus.

Studienprofil | Gebäudetechnik

Die Profilinie Gebäudetechnik befasst sich mit der Energienachfrage im Gebäude und bildet für die integrale Planung und Realisierung komplexer technischer Anlagen in Gebäuden aus, um energieeffiziente und komfortable Raumkonzepte zu realisieren. Im Fokus stehen die Digitalisierung in der Gebäudetechnik und der Einsatz von Building Information Modeling (BIM) für effiziente Planungsprozesse unter Berücksichtigung aktueller Bauphysik und Bautechnik.

Die Studierenden wählen eins der drei Studienprofile, um ihr Masterstudium zu spezialisieren. Ein umfangreiches Angebot im Wahlpflichtbereich ermöglicht die weitere Integration passender Kompetenzen für die umfassende Masterausbildung.

MB | Maschinenbau

Maschinenbau ist inzwischen ein sehr breites Wissensgebiet. Es erstreckt sich von den Methoden für erste Entwicklungsschritte bis zur finalen Herstellung von Erzeugnissen, von der ersten Inbetriebnahme einer Maschine bis zu ihrer vollständigen Wiederverwertung, von klassischen Fertigungstechnologien wie Gießen oder Schweißen bis zu den modernsten generativen Verfahren, von klassischen Analyse- und Synthesewerkzeugen bis zu modernsten digitalen Werkzeugen für alle Stadien des Produktlebenszyklus. Auch die Objekte des Interesses im Maschinenbau bilden eine breite Palette. Dazu gehören feinmechanische Uhrwerke und die größten Windkraftanlagen, modernste Leichtbau-Fahrräder und wasserstoffbetriebene Kraftfahrzeuge, autonome Roboter und medizintechnische Geräte, um nur einige zu nennen. Daher ist es kaum möglich ein Maschinenbaustudium anzubieten mit hinreichend detaillierter Betrachtung aller Teilgebiete. Sinnvoller erscheint entweder die Konzentration auf bestimmte Produktgattungen (z.B. Fahrzeugtechnik, Medizintechnik), bestimmte technologische Verfahrensgruppen (z.B. Schweißtechnik, Leichtbautechnologien) oder methodische Schwerpunkte (wie Produktentwicklung, Verfahrensentwicklung, Simulationstechniken, Produktionstechnik).

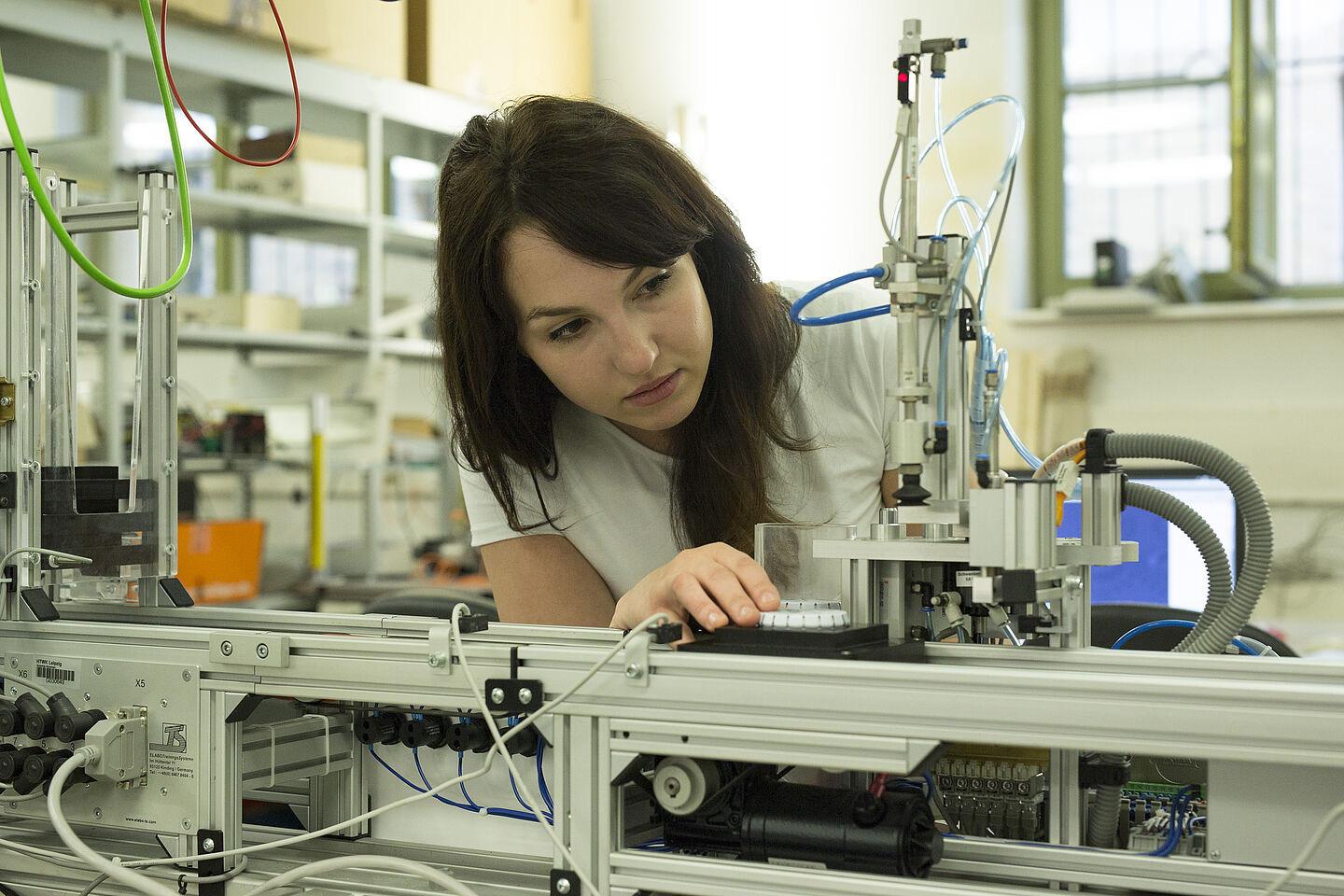

Das Maschinenbaustudium an der HTWK Leipzig ist in erster Linie orientiert auf die Entwicklung und Produktion technischer Systeme. Die Entwicklung umfasst dabei alle wesentlichen Prozesse von der Generierung erster Konzepte über die eigentliche Konstruktion als zentralen schöpferischen Prozess bis hin zur simulationstechnischen und experimentellen Absicherung der Funktionseigenschaften. Die Produktion meint alle Prozesse vom Fertigungskonzept bis zum Entwurf einer kompletten Fabrik zur Herstellung bestimmter Erzeugnisse. Die Entwicklungs- und Produktionsmethoden sind grundsätzlich universell anwendbar, an der HTWK stehen medizintechnische Anwendungen (z. B. Exoskelette, mechatronische Prothesen), Transportsysteme (z.B. Fahrräder, Wasserstoffbahn, Intralogistik) sowie Energietechnik (z.B. Windenergie, Photovoltaik) im Mittelpunkt.

Bachelor

Das Bachelorstudium Maschinenbau ist als ingenieurtechnische allgemeine Ausbildung im Maschinenbau angelegt und dient ohne weitere Profilierung der umfassenden Abbildung des Maschinenbaus. Es beginnt mit der Vermittlung des erforderlichen mathematisch-naturwissenschaftlichen Grundwissens sowie den allgemeinen Grundlagen des Maschinenbaus in den ersten drei Semestern. Darauf aufbauend folgen maschinenbauspezifische Module. Es können dann im vierten und fünften Semester die entwicklungs- oder produktionsmethodischen Inhalte mit jeweils vier Wahlpflichtmodulen vertieft werden.

Entlang des kompletten Studiums wird rechnerbasiert mit entsprechender Software (Computeralgebra, CAD - Computer Aided Design, CAM - Computer Aided Manufacturing, FEM - Finite-Elemente-Methode) gearbeitet. Durch viele projektorientierte Modulinhalte, ein ingenieurtechnisches Praktikum und industriebezogene Abschlussarbeit (im abschließenden sechsten Semester) ist das Studium stark praxisorientiert. Im Zuge der Digitalisierung und der Industrie 4.0 werden die Inhalte der Lehrveranstaltungen ständig weiterentwickelt und an die Anforderungen der Industrie und Gesellschaft angepasst.

Master

Im 4-semestrigen Masterstudium Maschinenbau, das entweder im unmittelbaren Anschluss an das Bachelorstudium oder nach einer Periode praktischer Tätigkeit aufgenommen werden kann, fokussiert die Ausbildung für höhere Tätigkeiten in Forschung und Entwicklung, insbesondere der wissenschaftlichen Tätigkeit. Weiterhin ist es möglich, im Masterstudium verschiedene Spezialisierungen zu wählen, um sich als Ingenieurin oder Ingenieur in einem selbst gewählten Profil weiterzubilden. Es stehen vier Vertiefungsrichtungen bzw. Profillinien zur Wahl:

Studienprofil | Mechatronische und cyberphysische Systeme

In der Mechatronik geht es übergreifend um den Entwurf mechatronischer (interdisziplinärer) Systeme. Sie vermittelt fundiertes Wissen an der Schnittstelle von Mechanik, Elektrotechnik und Informatik. Der Fokus liegt auf der Konstruktion elektromechanischer Systeme, der Entwicklung und Steuerung von Robotersystemen sowie der Anwendung von elektrischen Aktoren und Antrieben. Ergänzt wird diese Ausrichtung durch zukunftsweisende Technologien aus der Mikrosystemtechnik, Bionik und der vertieften Regelungstechnik, um komplexe, dynamische Systeme optimal zu beherrschen.

Studienprofil | Digitale Produktentwicklung

Die Profilinie Digitale Produktentwicklung fokussiert sich auf die effiziente Gestaltung komplexer Produkte in einer modernen, vernetzten Arbeitswelt. Kernthemen umfassen die Integration digitaler Methoden und Werkzeuge sowie das Produktdatenmanagement (PDM) zur durchgängigen Organisation des gesamten Entwicklungsprozesses. Vertieft werden klassische ingenieurwissenschaftliche Bereiche wie die Konstruktion von Maschinenelementen, insbesondere die Getriebetechnik, und der innovative Einsatz von Leichtbauwerkstoffen. Diese Kombination qualifiziert für die Anwendung modernster, kooperativer Entwicklungswerkzeuge zur digitalen Modellierung und Simulation in Industrie 4.0 Umgebungen.

Studienprofil | Computational Mechanics

Die Profilinie Computational Mechanics (Angewandte Mechanik) bietet eine tiefgehende Spezialisierung in der numerischen Modellierung und Strukturanalyse. Der Schwerpunkt liegt auf dem grundlegenden theoretischen Verständnis der Finite-Elemente-Methode sowie höheren technischen Mechanik und Festigkeitslehre. Die Inhalte umfassen die Behandlung von nichtlinearem Strukturverhalten und Materialmodellen zur zuverlässigen Bewertung der Bauteiltragfähigkeit von Stahl über Keramik bis zu Faserverbundwerkstoffen.

Studienprofil | Produktionstechnik

Die Profilinie Produktionstechnik spezialisiert sich auf die Organisation, Steuerung und Optimierung von Fertigungsprozessen und Produktionsanlagen in der Industrie 4.0. Im Zentrum steht die Beherrschung digitalisierter Produktionssysteme zur effizienten Prozessauslegung. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Simulation produktionstechnischer Prozesse zur Planung und Fehleranalyse sowie auf dem Einsatz innovativer Fertigungsverfahren wie der Generativen Fertigung (Additive Manufacturing). Grundlegende Kenntnisse der Werkstoffprüfung und -diagnostik ergänzen das Profil und befähigen zur Gestaltung hochmoderner Produktionsumgebungen.

Studierende entscheiden sich zu Beginn des Masterstudiums für zwei der vier Vertiefungsrichtungen und belegen alle Module innerhalb dieser gewählten Profile. Mit diesen Profilen kann nach persönlichen Interessen eine Spezialisierung für das spätere Berufsfeld stattfinden, die durch weitere Angebote im Wahlpflichtbereich ergänzt wird.

Einblicke in das Maschinenbaustudium

Video: 3D-Druck im Maschinenbau(studium)

3D-Druck im Maschinenbau hat für bedeutende Innovationen gesorgt: Von der Medizintechnik bis zur Raumfahrt können maßgeschneidert Bauteile gedruckt werden, die früher nicht hergestellt werden konnten. Doch wie funktioniert 3D-Druck im Maschinenbau und welche Studien- und Forschungsmöglichkeiten gibt es dazu an der Fakultät Ingenieurwissenschaften der HTWK Leipzig? Das Video gibt Einblicke, zeigt spannende Modelle und verrät, wieso und wie wir einen eigenen 3D-Drucker entwickeln.

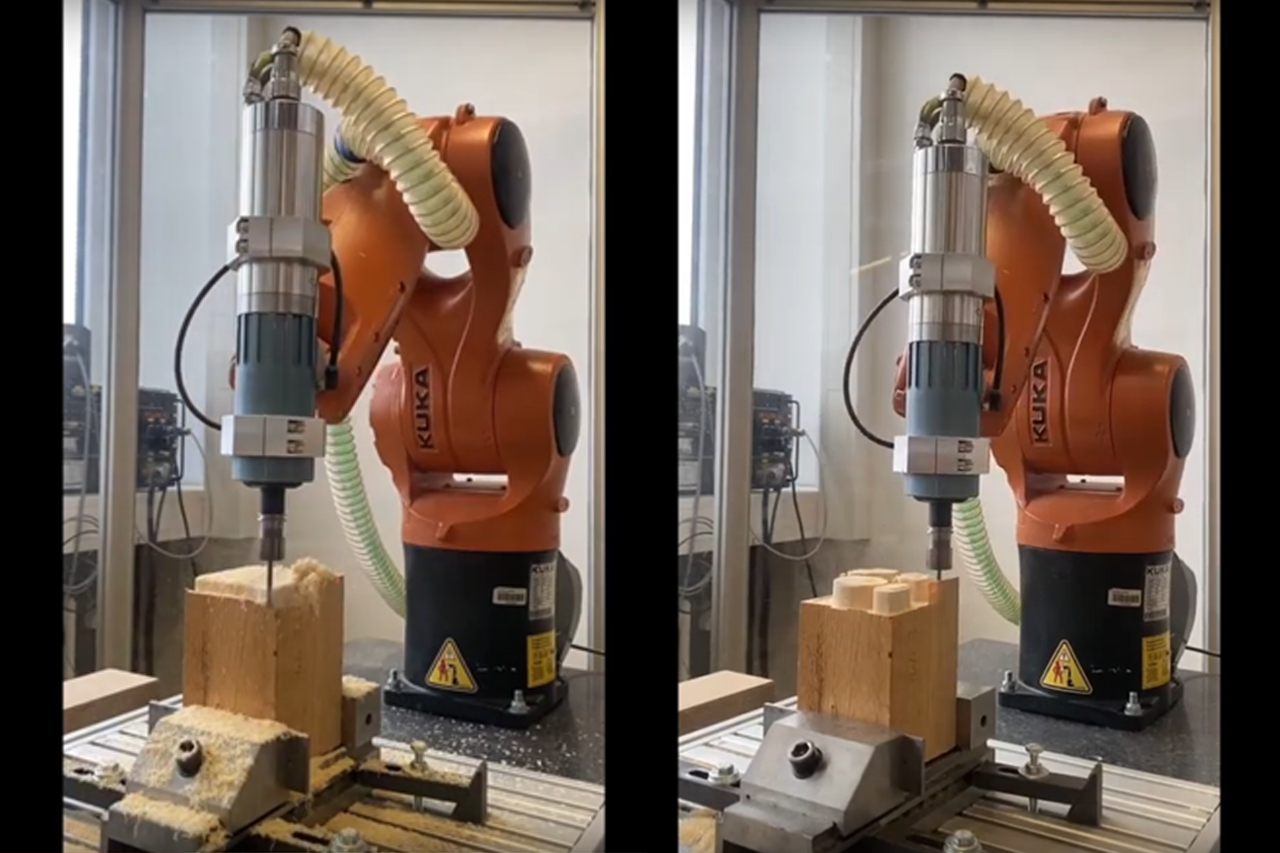

Fräsroboter: Produktion mit Robotern - vom Modell zum Bauteil

Durch eine sehr hohe Positioniergenauigkeit kann ein Roboter vorgegebene Geometrien präzise abfahren. So können 3D-Modelle anhand eines gegebenen CAD-Modells und einem Fräskopf aus verschiedenen Grundwerkstoffen wie z.B. Holz, Metall oder Kunststoff gefertigt werden. Der Vorteil gegenüber einer „herkömmlichen“ Fräse besteht beim Roboter im Arbeitsraum. Da der Roboterarm in alle Richtungen frei beweglich ist, ist auch der Arbeitsraum 3-dimensional.

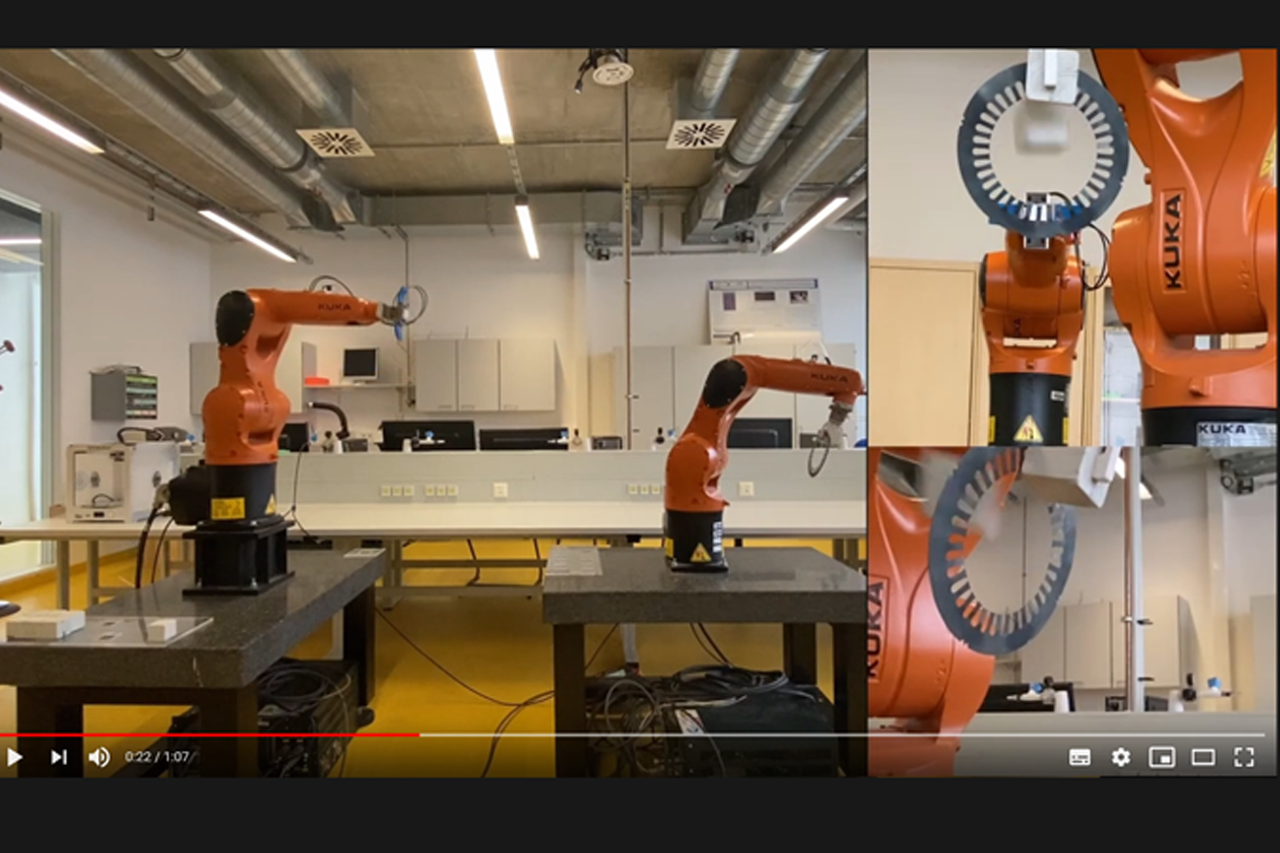

Wurfroboter: Stellen Sie sich der Herausforderung – „Spiel gegen den Roboter"

Roboter können rund um die Uhr, also 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, Aufgabe durchführen, ohne Fehler zu machen und ohne müde oder langsamer zu werden. Um exakt den gleichen Vorgang ständig wiederholen zu können, benötigen sie eine sehr hohe Wiederholgenauigkeit. Wie so etwas funktioniert, zeigen und erklären wir im Video als Zeitraffer. Treten Sie gegen den Roboter an: Versuchen Sie in zehn Würfen in Folge einen Papierkorb in 3 Meter Entfernung mit einem Papierknäuel zu treffen.

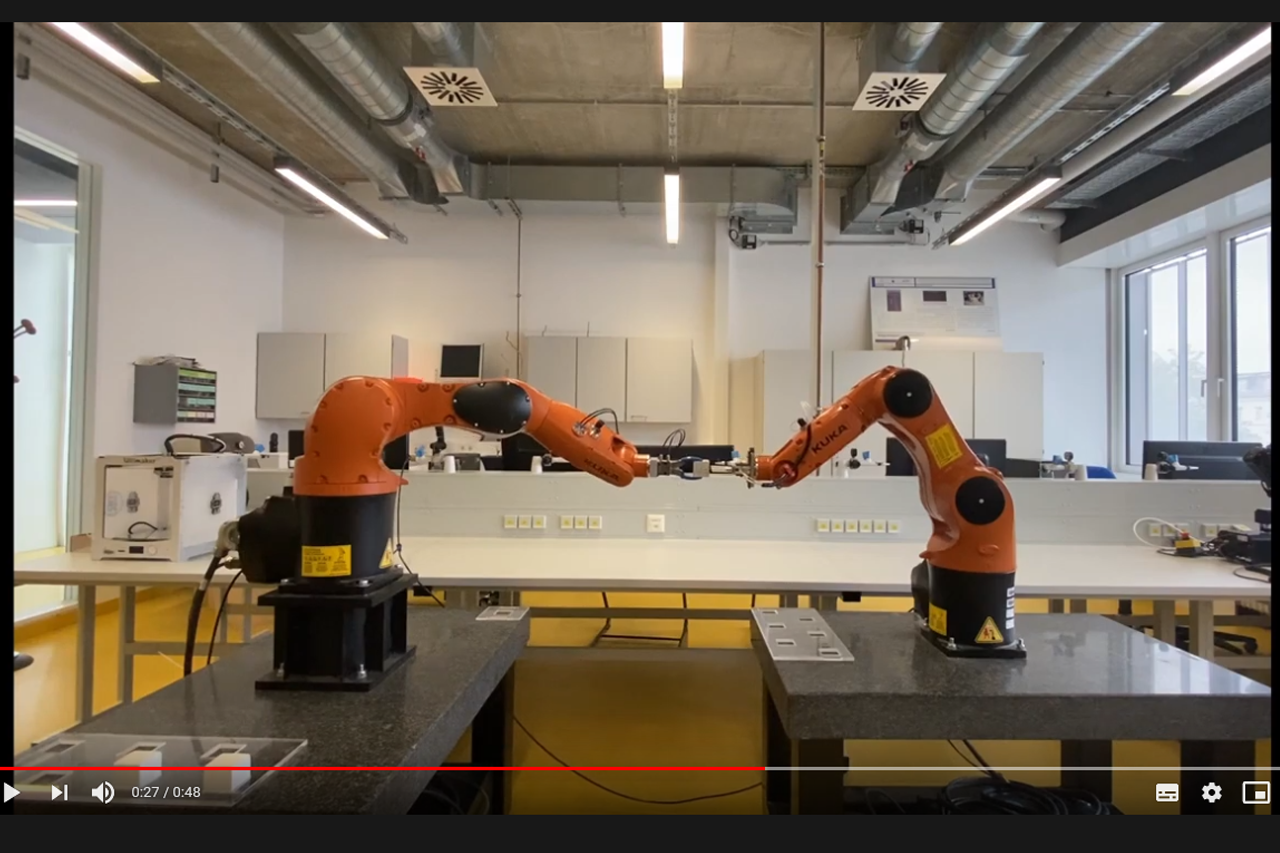

Dein Kollege, der Roboter - Kooperation leicht gemacht

Für größere oder kombinierte Arbeitsabläufe können zwei oder mehr Roboter in Kooperation zusammenarbeiten. Dazu müssen sie sich entweder untereinander austauschen, oder von einer übergeordneten Stelle die benötigten Ablaufinformationen erhalten. Als Basis für diese Kooperation ist eine sehr hohe Präzision bei der Positionierung der einzelnen Roboter auch bei praktisch unendlich vielen Wiederholungen von Nöten. Im Video zeigen wir, wie die Kuka-Roboter miteinander arbeiten.